> Tribune libre du Frère Antoine-Marie de Araujo, Fraternité Saint-Vincent-Ferrier

Le père de Blignières propose la création d’un « ordinariat traditionnel » en France, similaire à celui établi au Brésil pour l’Union Saint Jean-Marie Vianney et aux ordinariats personnels créés pour les anglicans souhaitant rejoindre l’Église catholique tout en conservant leurs traditions. Cette structure hiérarchique complémentaire permettrait aux fidèles d’avoir accès aux sacrements dans l’ancien rite et de bénéficier des pédagogies traditionnelles de la foi.

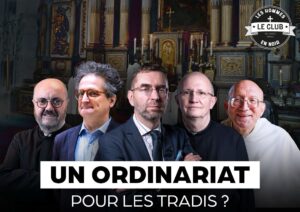

L’idée d’un ordinariat traditionnel suscite le débat. En mai 2024, le père de Blignières a été invité à discuter sur ce sujet dans l’émission Le Club des Hommes en noir.

Le Dr. Joseph Shaw, président d’Una Voce International, a réagi à la proposition du père de Blignières dans la revue Sedes Sapientiae (juin 2024) et sur le site catholique anglophone onepeterfive.com. M. Shaw s’est fait l’écho d’une crainte exprimée par plusieurs personnes : on redoute que l’ordinariat traditionnel ne confine la liturgie traditionnelle dans une sorte de réserve d’où elle ne pourrait sortir. Cette crainte, en elle-même compréhensible, découle d’une interprétation inexacte de la solution avancée par le père de Blignières.

Dissipons quelques malentendus.

Un moyen supplémentaire pour les fidèles

Premièrement, l’ordinariat traditionnel proposé n’a pas pour fonction de remplacer, ni même d’englober les instituts (FSSP, ICRSP, IBP, etc.), paroisses ou communautés traditionnels qui célèbrent aujourd’hui l’ancien rite. Il n’est pas question de demander une structure dans laquelle devraient se ranger tous les catholiques traditionnels.

La création d’un ordinariat a spécialement pour but d’obtenir un évêque (ou plusieurs), auquel les fidèles puissent demander les sacrements selon l’ancien rite latin. Cependant l’ordinariat traditionnel n’aura pas l’exclusivité de ce rite ; il ne sera pas « au-dessus », mais en un sens « à côté » des instituts, communautés et paroisses.

Insistons sur ce point : ce projet ne limite pas l’usage de la liturgie ancienne à cet ordinariat. L’appartenance à la nouvelle structure sera libre, et l’on pourra être « tradi » en-dehors d’elle. Les évêques diocésains pourront continuer à traiter directement avec leurs fidèles traditionalistes, s’ils le souhaitent ; mais certains d’entre eux préféreront laisser ce soin à l’ordinariat. L’évêque à la tête de l’ordinariat fera appel aux instituts traditionnels selon les besoins. Lui-même pourra rendre des service ailleurs.

L’ordinariat n’a donc rien d’un système fermé, universel et obligatoire. Il fournit seulement un moyen supplémentaire pour garantir aux fidèles l’accès aux sacrements dans la forme qui convient à leur bien spirituel. Ce moyen s’ajouterait aux propositions existantes, fournissant au réseau traditionnel les pièces qui lui manquent : un évêque ayant mandat, et la possibilité d’ouvrir des lieux de culte après consultation de l’évêque du lieu.

Un ordinariat distinct des Orientaux

Deuxièmement, quand on entend parler d’« ordinariat traditionnel », on pense spontanément aux Églises catholiques de rite oriental, qui sont des Églises autonomes, liturgiquement et hiérarchiquement distinctes de l’Église latine (bien qu’en pleine communion avec le Saint-Siège).

Une distinction doit être opérée.

Par son but, l’ordinariat traditionnel ressemble aux Églises catholiques orientales : il est établi pour favoriser l’unité dans la diversité, pour assurer le bien des catholiques attachés au Siège de Pierre et à leurs traditions liturgiques. Mais au point de vue juridique, l’ordinariat que propose le père de Blignières n’est pas calqué sur les Églises ou les rites orientaux.

Juridiquement, en effet, les Églises rituelles se caractérisent par une relative « étanchéité » vis-à-vis des autres groupements catholiques. Un membre d’une Église orientale catholique, comme tel, ne peut pas être membre de l’Église latine, et vice-versa. Les catholiques orientaux sont sous la juridiction exclusive de leur évêque ou patriarche. Ils sont régis par une législation spéciale (le Code des Églises orientales) et, dans de nombreux domaines, sont tenus de suivre leurs coutumes particulières.

L’« ordinariat traditionnel », en tant que structure juridique, se présente bien différemment. Il ressemble plutôt à un ordinariat militaire. Or, on va le voir, les ordinariats militaires sont des entités plus souples et « ouvertes ».

Le modèle de l’ordinariat militaire

Un ordinariat militaire est une juridiction ecclésiastique conçue pour assurer la pastorale des catholiques servant dans les forces armées d’une nation. La constitution apostolique Spirituali militum curae du 21 avril 1986 assimile les ordinariats militaires à des diocèses. Chacun est dirigé par un évêque. L’évêque à la tête de l’ordinariat militaire exerce une juridiction « personnelle » sur les membres de l’ordinariat.

En d’autres termes, ces personnes dépendent de cet évêque non en raison de leur lieu de résidence, mais en raison de ce qu’elles sont : des militaires. Les militaires peuvent ainsi accéder aux sacrements en fonction de leurs besoins, même lorsqu’ils sont éloignés de leur diocèse d’origine (par exemple, un soldat français en mission à Tallinn, en Estonie, peut bénéficier d’une aumônerie adaptée, dans sa langue, favorable à sa mission : il n’a pas besoin de faire appel à un prêtre estonien ni de dépendre de l’évêque diocésain de Tallinn).

Mais d’autre part, cette juridiction s’ajoute à celle de l’évêque diocésain, car « les personnes appartenant à l’Ordinariat continuent à être des fidèles de cette Église particulière dont ils sont une partie du peuple, en raison du domicile ou du rite » (Spirituali militum curae, IV, 3). Ainsi, si le soldat français dont nous parlions veut faire célébrer son mariage dans une église à Tallinn, par un prêtre estonien, c’est tout à fait possible. Il n’a aucune autorisation spéciale à demander.

Calqué sur un ordinariat militaire, l’« ordinariat traditionnel », par sa nature même, ne peut pas isoler les traditionalistes. Au contraire, parce qu’il leur procurerait un moyen supplémentaire d’obtenir l’assistance pastorale dont ils ont besoin, ces fidèles ne craindraient plus d’être acculés, car ils auraient un ou plusieurs évêques capables de les comprendre et de répondre à leurs demandes légitimes.

Loin d’être un « ghetto », l’ordinariat offrirait un instrument juridique souple et ouvert, adapté à la situation diversifiée des catholiques attachés aux pédagogies traditionnelles.

Fr. Antoine-Marie de Araujo

Fraternité Saint-Vincent-Ferrier

>> à lire également : Missionnaires de la Miséricorde Divine : « S’élever par la mission ! »