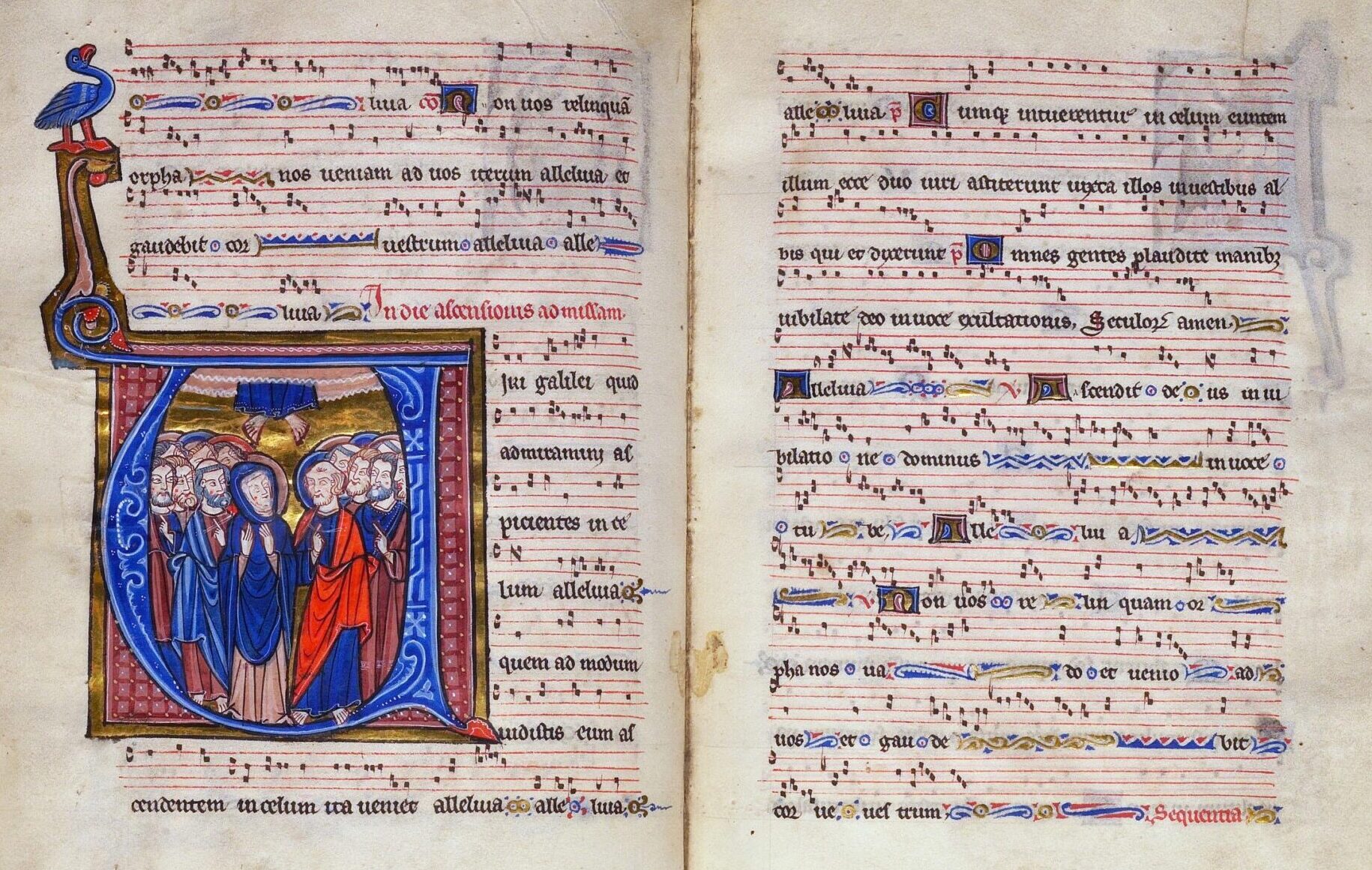

> Ascension et 7e dimanche de Pâques (ou dimanche dans l’octave)

« Dieu s’élève dans la joie, le Seigneur à la voix de la trompette, alléluia ! »

(Psaume 46, 6)

Commentaire spirituel

Le texte de cet offertoire est exactement le même que celui du premier alléluia. Il est emprunté au psaume 46 (47 selon la tradition hébraïque) qui invite tous les peuples à s’unir au peuple de Dieu pour remercier le Seigneur qui vient de lui faire remporter une victoire éclatante. C’est donc un chant de triomphe.

Après la victoire, Dieu, chef de ses armées, représenté par l’arche d’alliance, revient chez lui, c’est-à-dire à Jérusalem, il monte vers la ville sainte et reprend possession de son temple, sous les acclamations de la foule massée sur son passage qui chante et danse en s’accompagnant d’instruments de musique de toutes sortes. C’est une commémoration d’un fait historique mais aussi une évocation grandiose de toutes les victoires divines qui ont au moins les anges pour témoins.

Car ce texte a des applications multiples. Bien sûr, il s’applique en premier lieu au Christ, et dans la vie du Christ parmi les hommes, il y a au moins trois événements qui peuvent être concernés par ce texte : l’entrée de Jésus à Jérusalem le jour dit des Rameaux ; l’ascension au ciel du Seigneur Jésus après sa résurrection et les quarante jours d’apparition à ses disciples ; et enfin, l’ultime et définitive montée du Christ vers son Père, le jour du dernier avènement, lorsque, ayant soumis toutes créatures, il retournera vers son père en compagnie de tous ses élus pour les introduire dans la vie et la félicité éternelles.

Curieusement, parmi ces trois événements, un seul, l’ascension, s’est déroulé sans tambours ni trompettes. Il n’a pas fait de bruit du tout. Seule une petite foule, modeste et encore bien craintive accompagnait Jésus vers le mont des Oliviers. Tout cela s’est fait en silence. Or c’est pour célébrer cet événement que le compositeur a choisi ce texte qui parle pourtant de la voix de la trompette.

Cela nous aide à comprendre que les fêtes liturgiques ont très souvent un objet plus large que le fait historique qu’elles célèbrent, ou plus exactement que l’événement lui-même est trop riche de signification pour être enfermé dans une interprétation uniquement historique. Ainsi, l’Avent n’est pas seulement la commémoration de la venue du Christ selon la chair ; c’est la célébration globale de « Celui qui vient », et qui inclut donc son avènement dans les âmes et son dernier avènement dans la gloire.

Il en va de même ici. L’ascension du Christ, fait historique, se reproduit aussi dans les âmes qui se laissent envahir par lui. Et elle trouve sa signification plénière dans l’ascension ultime vers le Père et la patrie définitive de tout le corps mystique du Christ.

La liturgie est un mémorial, c’est sa première dimension ; mais elle a aussi une dimension prophétique qui vise les réalités à venir. Et elle a enfin une dimension mystique qui est centrale : tout ce que Jésus a fait sur la terre est orienté vers sa présence dans les âmes de toutes les générations, et cette présence anticipe et appelle la présence totale du Christ sur le cosmos dans l’éternité.

Une autre remarque à propos de ce texte pourtant si bref : c’est la mention de la joie. Dieu monte dans la joie. La joie qui se traduit notamment dans le chant, est un indice de la présence de Dieu dans une âme, dans une vie, dans une société humaine. Quand il y a de la joie, Dieu monte, c’est-à-dire Dieu est exalté, glorifié.

Cela doit nous aider dans notre vie spirituelle : la tristesse nous plaque au sol et nous empêche de nous ouvrir au mystère de l’ascension divine dans notre âme. La joie, au contraire, est un tremplin, pour nous et aussi pour Dieu qui ne peut agir en nous et pour nous que si la joie, fruit de la charité, est active dans nos cœurs.

Enfin, une dernière remarque : c’est la mention de la musique et du chant. Nous savons ce que c’est que d’entrer dans une cathédrale où deux ou trois mille personnes chantent, au son des grandes orgues ou des trompettes. C’est extrêmement puissant et stimulant. Cela nous rend forts. C’est un symbole merveilleux de la foi. Le ciel nous offrira cette plénitude de la foi qui sera devenue vision béatifique. Et dans une âme, lorsque la foi est forte, il se produit un concert, une harmonie, pas forcément bruyante, de toutes ses œuvres d’amour. Et Dieu monte. Nous ne pouvons pas nous passer du chant et de la musique.

L’Église ne peut s’empêcher de chanter les mystères de son Époux. Pourquoi ? Parce que le chant est l’expression de l’amour, il est une dilatation d’amour. Imaginons les concerts du ciel… Ceux de la terre sont déjà capables de nous transporter, de nous enchanter. Mais que sera-ce quand nos voix, en pleine concordance et transparence avec les sentiments de nos âmes, pourront se mêler aux innombrables chœurs angéliques, quand les instruments que l’homme a inventé sur la terre retentiront tous ensemble, unis à ceux des anges, dans une unité parfaite, pour chanter et louer le Créateur et Rédempteur du monde ?

C’est ce que tente d’évoquer très sobrement ce texte de l’offertoire de l’ascension.

Commentaire musical

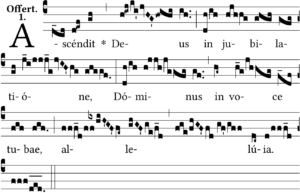

La messe de l’ascension est riche d’expression musicale : l’introït est enthousiaste mais très léger, filant même ; les deux alléluias sont profonds et contemplatifs, beaucoup plus recueillis ; l’offertoire, lui, est un chant puissant, chaleureux, sonore, vibrant. C’est de la louange, de l’enthousiasme mais beaucoup plus appuyé que dans l’introït. Il faut y mettre de l’ardeur et de la voix.

Deux phrases mélodiques composent ce chant, la seconde étant notablement plus longue que la première, avec son alléluia presque interminable mais si beau !

Il arrive parfois que la mélodie grégorienne reproduise exactement le sens du mot qu’elle met en musique. C’est plutôt rare parce que cela risque d’être un peu superficiel et le chant grégorien échappe au maximum à cet écueil. Mais ici c’est le cas et c’est très bien venu. Les deux mots ascéndit Deus nous font parcourir toutes les notes de l’octave, à partir du Ré initial, jusqu’au Ré aigu de Deus. On entend toutes les notes, y compris le Do grave qui sert d’appui et de sous-tonique au mode de Ré.

L’épisème qui affecte la première note permet tout à la fois de lancer le mouvement et de lui donner un point d’appui ferme et chaleureux. La grande montée doit être à la fois en élan et large, puissante. Ce n’est pas contradictoire. L’élan est réel et la largeur vient surtout du crescendo progressif qui accompagnera cette montée très rythmée mais souple. Pas si facile que cela de rendre en quelques notes ces expressions variées d’élan, de largeur, de souplesse, de force.

Les deux accents toniques de ascéndit et de Deus sont traités de la même manière, avec les mêmes intervalles, mais le second est transposé à la quinte supérieure (La-Si-Do au lieu de Ré-Mi-Fa) ce qui donne aussi à cette montée quelque chose de très structuré, car les accents sont la charpente, l’ossature de ces deux mots.

Par contre, une fois le sommet atteint, la détente se fait immédiatement sentir. Le reste de la vocalise de Deus est beaucoup plus fluide, avec une nuance de complaisance et de tendresse, sans toutefois que la mélodie perde sa fermeté, bien rendue jusqu’au bout grâce aux Si naturels qui précèdent la cadence.

Un élan nouveau se fait sentir sur l’attaque de in jubilatióne. La voix, dès la quinte initiale, s’appuie bien sur le Ré grave, puis monte avec légèreté jusqu’au Do aigu, avant de se détendre en un très beau mouvement bien balancé sur les deuxième et troisième syllabes de jubilatióne. Ce mouvement reprend de la vigueur vers l’accent du mot où il s’épanouit avec beaucoup de bonheur et de fermeté. Il faut que les voix vibrent sur ces longues, avant la retombée paisible vers la fin du mot et de cette première phrase.

La seconde phrase se situe dans la même atmosphère : on retrouve notamment la quinte Ré-La sur Dóminus dont la mélodie reprend exactement, au début du moins, celle de in jubilatióne, mais sans le déploiement à l’aigu que l’on vient de noter. Ce mot Dóminus doit être très ferme, c’est probablement le sommet intensif de toute la pièce : un grand cri d’admiration. Et juste après, dès in voce, et malgré un nouvel élan jusqu’au Do aigu, le mouvement se calme et prend de la profondeur, s’enveloppant de la paix propre au 1er mode.

Cette paix va rayonner de plus en plus à mesure que l’on va vers la fin de la pièce. Elle est remarquable déjà sur le balancement de la dernière syllabe de voce, et la cadence admirable de tubæ. Quelle beauté et quelle simplicité dans cette cadence constituée de deux torculus identiques ! Mais aussi quel contraste entre le texte et la mélodie ! Il s’agit de la voix des trompettes, et le calme, presque le silence, s’impose sur ces deux neumes merveilleux de sobriété, comme pour dire et signifier que ces trompettes ne sont finalement pas celles de la terre mais celles du ciel.

Par là, notre regard est orienté, non pas vers le triomphe extérieur qui pourrait nous distraire, mais au contraire vers une apothéose intérieure et supérieure, qui emporte les âmes dans la contemplation du grand mystère de l’éternité où règne notre Sauveur désormais. Quelle maîtrise et quelle perception juste et profonde des vérités surnaturelles ! Une fois de plus la liturgie se montre ici maîtresse d’oraison et de vie spirituelle. La musique se fait servante de la prière de l’Église, sans rien perdre de sa beauté propre, si bien mise en valeur par un artiste qui est d’abord un contemplatif.

On saisit là, au plan artistique et musical, combien la grâce ne supprime pas la nature mais l’élève au contraire, après l’avoir purifiée à un degré qu’elle n’atteindrait probablement pas sans cette emprise du surnaturel. La petite servante, en rendant son service, est devenue une reine !

Que dire, après cela, de l’alléluia qui conclut cette pièce ? Il n’a rien de triomphal, ou plutôt il fait goûter le triomphe du Christ dans la paix la plus absolue, étendant ses neumes, les dilatant, à l’intérieur de la quinte Ré-La du 1er mode, donnant l’impression de ne vouloir plus finir, et semblant nous fixer pour toujours au ciel, avec notre Seigneur et l’assemblée des saints et des anges qui l’accompagne.

Notons que cet alléluia n’est pas lent. Il est léger, surtout au début, et il ne faut pas s’enterrer sur les premières notes longues, ni d’ailleurs sur les suivantes. Ce n’est qu’à partir de l’accent et surtout sur la syllabe finale qu’il s’élargit en une cadence royale, très pleine au plan vocal, et très douce en même temps, concluant cet admirable chant du ciel sur la terre.

>> à lire également : La Pause liturgique : Alléluia « Dóminus in Sina » (Ascension)