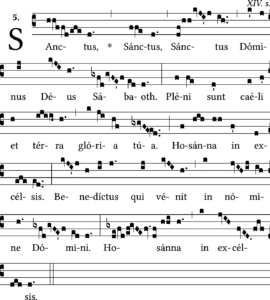

Cum Jubilo, Fêtes de la Sainte Vierge :

Commentaire musical du Sanctus 9

Le Sanctus IX est daté vraisemblablement du XIIIe siècle. C’est un beau 5e mode mais sa modalité est relativement imprécise car on n’entend jamais la sous-tonique, c’est-à-dire le Mi. En revanche tous les Si de la pièce sont bémols, ce qui assimile la quinte Fa-Sol-La-Sib-Do à une quinte de mode de Sol : Sol-La-Si-Do-Ré, c’est-à-dire deux tons pleins, un demi-ton, un ton plein ; quoiqu’il en soit, il s’agit d’un mode majeur clair, joyeux, doté d’une belle plénitude, mais aussi d’une douceur qui convient bien à son usage marial. Sa riche expression en fait un chant très agréable et facilement aimable.

Le premier Sanctus est attaqué de façon bien ferme sur son pressus initial : un double Do vivant et appuyé. Puis la mélodie descend par paliers, en s’appuyant sur un second pressus, situé sur le La, d’abord, puis jusqu’au Fa, tonique du mode sur laquelle va se poser l’intonation. Do-La-Fa, c’est l’arpège inversé du mode de Fa.

Le second Sanctus est plus humble, plus doux. Il reste ferme néanmoins, grâce à son pressus situé sur la tierce La. Il est en descente, lui aussi, et se pose également au grave sur la tonique Fa. La difficulté, c’est que ce second Sanctus, plus doux, correspond à l’entrée du chœur après l’intonation. Il faut donc veiller à ce que le chœur soit piano et non tonitruant.

Quant au troisième Sanctus, il s’envole, en reprenant d’abord l’arpège Fa-La-Do, mais cette fois en montant à partir du Fa, s’appuie sur un double Do, et de là jaillit jusqu’au Fa supérieur. En trois intervalles, il a donc franchi tout l’octave du Fa grave au Fa aigu. Cet élan est très beau, large, bien épanoui, chaleureux. La fin de ce troisième Sanctus procède par degrés conjoints dans les hauteurs, et se pose sur le Do après un motif très gracieux et fluide.

Dóminus Deus reprend ce motif léger, mais de façon plus ferme sur les deux accents de Dóminus et de Deus : Fa-Mi-Ré-Mi sur Dóminus et Fa-Mi-Ré-Do sur Deus. Sábaoth, par contre, revient au grave, et après ce passage à l’aigu, bien épanoui, il est important de prendre piano ce mot qui conclut la première phrase. On a entendu le premier Sib de la pièce qui apporte une belle nuance de douceur.

La seconde phrase commence par un motif, sur pleni sunt, qui ressemble à s’y méprendre au second Sanctus, et qui prélude à un nouvel élan, moins jaillissant que celui du troisième Sanctus, mais plus régulier et non moins irrésistible. Il faut donc commencer piano sur pleni sunt, puis monter en crescendo sur cæli et terra ; on se pose provisoirement sur le Do, mais c’est pour mieux s’élancer à la conquête du Fa aigu de glória, sommet éphémère mais qu’il faut bien goûter, puisqu’ensuite la mélodie revient très vite au grave pour se poser sur le Fa grave de la finale de tua.

Le contraste intensif doit être bien respecté, ce qui donnera beaucoup d’expression à cette belle phrase musicale. Notons que sur glória, on retrouve le motif Fa-Mi-Ré-Do, déjà entendu sur Deus, reprise avec variante du motif du troisième Sanctus et de Dóminus.

Le premier hosánna a pour pôle la corde intermédiaire Do, et sur in excélsis la mélodie vient se reposer sur le Fa. Ce hosánna est doux, même si l’accent de hosánna est bien ferme.

Benedíctus part d’emblée à l’aigu, tout là haut sur le Fa, et nous fait entendre une nouvelle fois le motif Fa-Mi-Ré-Mi qu’on retrouvera même un peu plus loin sur venit, et encore une fois sur in nómine. Ce passage aigu correspond au sommet intensif de toute la pièce. La phrase s’achève sur Dómini comme la première phrase sur Sábaoth.

Le dernier hosánna est très beau : il s’enroule d’abord autour de la tierce Fa-La, en touchant le Sib, se charge progressivement d’intensité, va toucher le Do sur l’accent de hosánna, d’une manière assez semblable à celui du premier hosánna, puis s’élance une dernière fois vers le Fa aigu, ramenant une nouvelle fois (en tout on l’aura donc entendu sept fois) le motif descendant Fa-Mi-Ré-Do.

La finale est très belle, très pleine, avec ses deux beaux torculus, neumes ternaires qui élargissent le mouvement et amènent assez solennellement la dernière cadence de ce beau Sanctus.

>> à lire également : « Virtus » : l’exigence d’un grand Carême