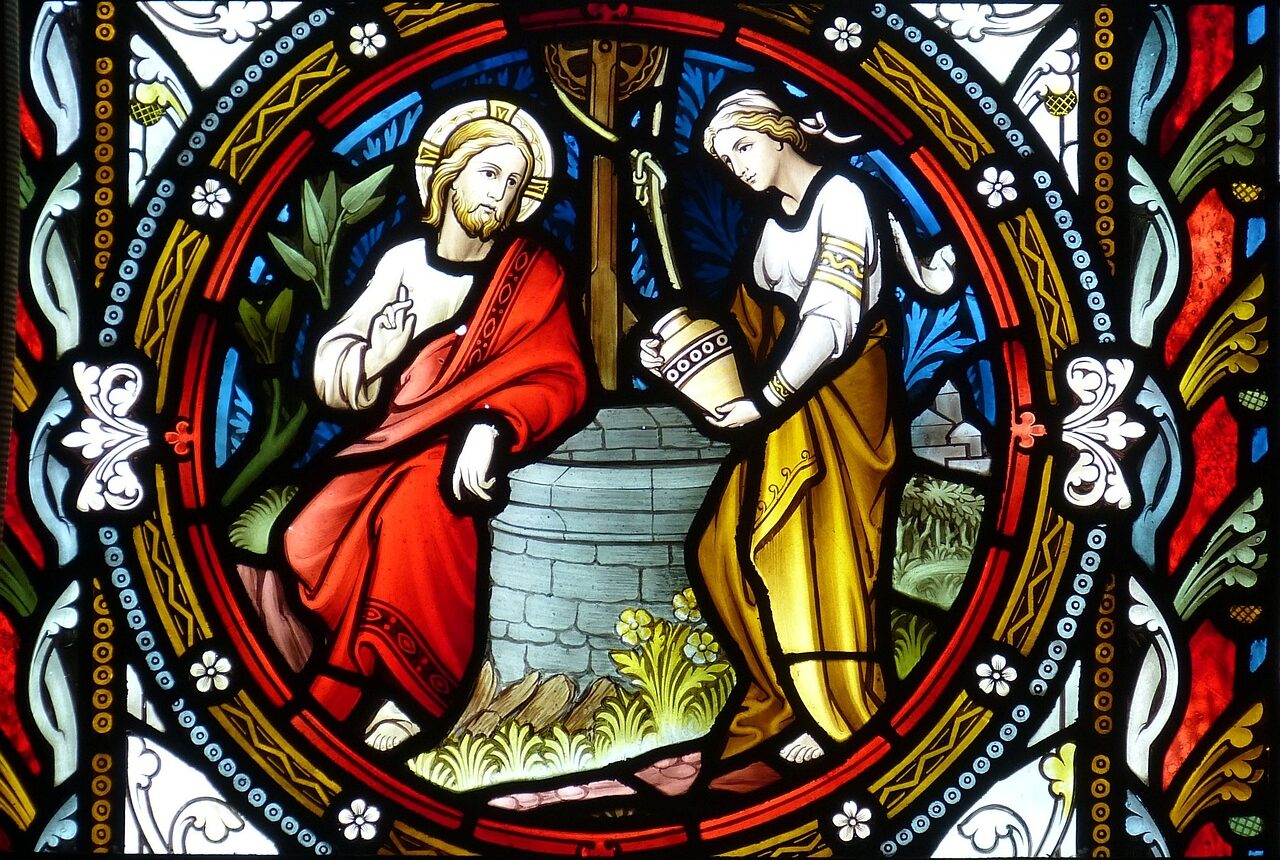

Le 26 mars, le Pape a préparé une catéchèse sur la Samaritaine, dans le cadre des audiences jubilaires « Jésus-Christ notre espérance » : II. La vie de Jésus. Les rencontres. 2. La Samaritaine « Donne-moi à boire » (Jn 4,7).

Après avoir parlé la semaine dernière de la rencontre de Jésus avec Nicodème, le Pape analyse dans l’allocution préparée pour l’Audience générale du 26 mars dernier le récit de la Samaritaine. Ce passage est sans doute l’un des plus beaux de l’Évangile, mais également l’un des plus difficiles à interpréter, en raison de sa dimension symbolique à plusieurs niveaux.

Remarquons tout de suite que les deux épisodes de la Samaritaine et de Nicodème sont construits en contraste. L’épisode de Nicodème se déroule à Jérusalem, celui de la Samaritaine en Samarie. Le contexte géographique aussi est différent : d’un côté on est en ville, de l’autre à la campagne. La première rencontre a lieu de nuit, la deuxième en plein jour. D’un côté, un homme occupe le devant de la scène, de l’autre c’est une femme. Nicodème a une haute position sociale et religieuse : il est membre du Sanhédrin. La Samaritaine est une marginale, qui est de plus samaritaine et pécheresse, tout ce qu’il faut pour déplaire aux Pharisiens et même aux Apôtres.

Enfin, Nicodème ouvre le dialogue, tandis que c’est Jésus qui demande de l’eau à la Samaritaine. Pourtant, c’est Nicodème qui succombe au malentendu et ne reconnaît pas en Jésus, pour l’instant, le Sauveur du monde. La Samaritaine, elle, ainsi que les Samaritains de la ville, reconnaissent en Jésus le Sauveur du monde.

La sixième heure

Le Pape insiste à juste titre sur l’heure insolite de midi. En effet, midi est une heure peu habituelle pour puiser de l’eau. Midi, qui fait penser à la poésie de Paul Claudel sur Marie, correspond à la sixième heure de l’Évangile, l’heure de la Révélation. L’évangéliste le note expressément : « C’était la sixième heure ».

Le symbolisme saute aux yeux. Nous savons bien que saint Jean attache une très grande importance à l’heure. Quand Judas sortit, il précise qu’« il faisait nuit » (Jn 13, 30), comme pour exprimer non seulement les ténèbres extérieures, mais plus encore peut-être les ténèbres intérieures de Judas. Ici, c’est le contraire : il fait plein jour, car Jésus est « la lumière du monde », comme il l’affirmera lui-même un peu plus loin dans ce même Évangile (8, 12). Nous sommes donc en plein jour. C’est l’heure de la Révélation, de l’Épiphanie du Christ.

Mais le chiffre six, choisi de préférence par l’évangéliste à midi, indique une imperfection, une faiblesse. Ici, l’évangéliste entend symboliser la faiblesse de la nature humaine du Christ et il notera au cours de la Passion, quand Jésus comparaîtra dans toute sa faiblesse devant Pilate, que c’était précisément la sixième heure. De même, c’est à la sixième heure qu’il demande de l’eau à la Samaritaine et ce sera à la sixième qu’il poussera son cri « Sitio » sur la Croix, si cher à Mère Teresa.

La pédagogie divine

C’est Jésus qui débute la conversation au moyen d’une demande : « Donne-moi à boire ». Par une pédagogie toute divine et une délicatesse aux nuances exquises, Jésus conduit toujours ses interlocuteurs de bonne volonté à la splendeur de la vérité. C’est vrai particulièrement avec la Samaritaine. Il rompt lui-même le silence et demande de l’eau. La Samaritaine montre sa surprise au Seigneur, car il est Juif et parlait araméen, alors que les Samaritains continuaient bien souvent à parler hébreu.

Tout le passage est rempli d’une connaissance profonde de la psychologie féminine. La femme a été délivrée de son poids en abandonnant sur place son amphore. Nous aussi devons déposer aux pieds de Jésus le poids de notre histoire et de notre misère.

Par les mains de Marie, remettons lui tout notre passé. N’oublions jamais que pour porter l’Évangile aux périphéries, nous devons d’abord être réconciliés avec Dieu. Mais même si notre passé est lourd, ne perdons jamais l’espérance. Dieu nous attend toujours, comme il a attendu la Samaritaine.

>> à lire également : Découvrez le Hors-Série n°57 : « Les croisades au risque de l’Histoire »