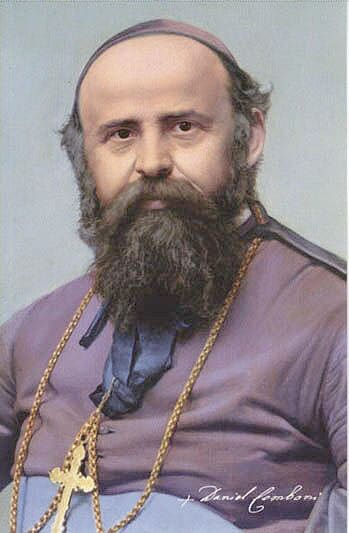

Poursuivant son étude sur les témoins de l’évangélisation dévorés d’un grand zèle apostolique, le Pape s’est attardé lors de l’audience générale du 20 septembre sur saint Daniel Comboni, qui participa, comme théologien de l’évêque de Vérone, au 1er concile du Vatican, réussissant à faire signer à 70 évêques une pétition en faveur de l’évangélisation de l’Afrique centrale.

Cette initiative valut à ce prêtre italien originaire de Limone, sur le lac de Garde, né en 1831, d’être nommé vicaire apostolique de l’Afrique centrale, en 1877. Ordonné prêtre en 1854, il part, trois ans plus tard, en mission au Soudan. De retour en Italie, il fonde les instituts qui deviendront les missionnaires comboniens du Cœur de Jésus, en 1867, et des sœurs missionnaires comboniennes ou Pieuses mères de la Négritude, en 1872. En 1877 et 1878, il est au Soudan, alors frappé par une sécheresse et une famine sans précédents.

Après une interruption pour des raisons de santé, il y retourne en 1880, décidé à poursuivre sa lutte contre l’esclavage et à fortifier la mission. C’est à Khartoum, en cette Afrique tant aimée, que la mort le surprend en 1881, bien qu’il l’ait annoncée prophétiquement auparavant. Il fut béatifié puis canonisé par Jean-Paul II, respectivement le 17 mars 1996 et le 5 octobre 2003.

Il fut donc un apôtre plein de zèle pour l’Afrique, ce continent plein de promesses, mais où l’évangélisation était si difficile pour des Européens, du moins avant l’avion qui permit d’apporter nourriture et médicaments pour permettre aux missionnaires de survivre. L’Afrique avait pris possession de son cœur et il déploya une grande activité pour la débarrasser de tous ses fléaux, à commencer par l’esclavage.

Pour lui, et à juste titre, l’esclavage chosifiait l’être humain, faisant de lui un instrument purement utilitaire. Or, notre saint voyait dans toute personne humaine non un instrument, mais une image de Dieu rachetée par le sang du Christ, sanctifiée dans l’Esprit Saint et appelée à la vie éternelle. Il voyait aussi que l’esclavage social, courant à cette époque, s’enracinait plus profondément dans l’esclavage du cœur c’est-à-dire du péché, dont le Christ seul nous libère.

Il gémissait sur le sort que l’on réservait à l’Afrique, en demandant de cesser de l’étouffer. Il voyait bien que pour beaucoup, l’Afrique n’était qu’une mine à exploiter et une terre à dévaliser. Que dirait-il aujourd’hui, où la décolonisation ratée dans la plupart des pays a laissé la place à d’autres colonialismes bien plus nocifs que ceux que l’on voulait supprimer. Notre saint a toujours voulu sauver l’Afrique avec elle et pas sans elle. C’était pour lui sa manière d’évangéliser.

Grâce à cette profonde intuition, il renouvela complètement l’engagement missionnaire. Les personnes évangélisées n’étaient pas seulement des objets, mais des sujets de la mission. C’est pourquoi il désira faire de tous les chrétiens de vrais protagonistes missionnaires. Dans ce but, il impliqua le clergé autochtone et promut les laïcs à faire la catéchèse. C’était nouveau à son époque. Il partait de cette grande idée que la foi se développe surtout à partir de l’intérieur de la mission et non l’inverse. Il voulait évangéliser la culture pour inculturer l’Évangile. En cela, il fut un grand précurseur.

Témoin de l’amour du Bon Pasteur à la recherche de ce qui est perdu, il se donna sans compter, grâce à l’aide maternelle de Marie, à sa tâche évangélisatrice, en s’occupant en priorité des pauvres et des petits. N’oubliez pas les pauvres, fut sa dernière recommandation avant d’entrer au Ciel.

>> à lire également : Se salir les mains, à l’image du bienheureux José Gregorio Hernandes Cisneros