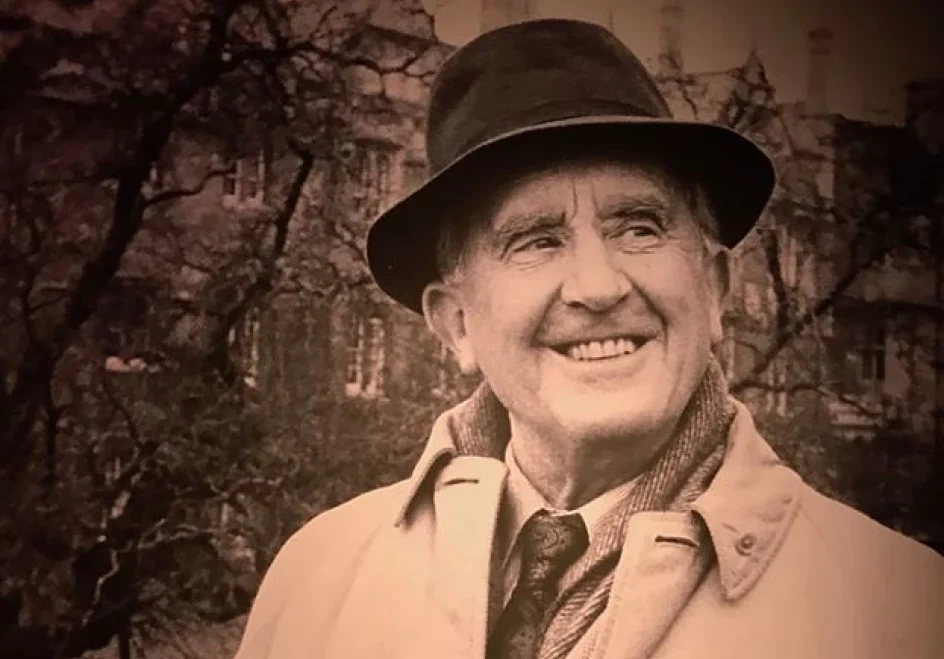

L’œuvre de Tolkien est profondément irriguée de sa foi, qui transparaît dans son univers fantastique empli de créatures imaginaires. Un livre récent démontre combien celui-ci découle de l’espérance chrétienne de l’écrivain.

Le grand Thomas Berry (1914-2009), prêtre passionniste américain et profond écologiste, tenait qu’« en matière d’économie, de droit ou de politique, est bon tout ce qui affirme le droit de la prairie, du ruisseau et de la forêt d’être et de prospérer dans le cadre cyclique évolutif des saisons ». Ce ne sera pas forcer la pensée de Tolkien que d’assurer qu’en ce sens aussi son œuvre fut bonne, et que le soin écologique sourd un peu partout du Seigneur des Anneaux. Mais ce sera encore moins la forcer qu’y entendre un écho, y voir une conséquence, y sentir un écoulement nécessaire de sa foi catholique. Cette foi de l’auteur certainement le plus lu, le plus fécond, le plus adapté, le plus façonneur de nos imaginaires contemporains, qui l’ignore encore ? Personne. Il fallait pourtant un petit livre, économe, resserré et précis comme celui de Jean Chausse (qui fut aussi commissaire de la merveilleuse exposition qui a eu lieu aux Bernardins ce printemps) pour en ressaisir toute l’ardeur et tout la nécessité. « Au commencement Eru, l’Unique, que dans le langage des Elfes on appelle Ilùvatar, de son esprit, créa les Ainur, et devant lui ils firent une Grande Musique. » On sait le Berechit du Silmarillion, et combien l’univers de la Terre du Milieu est, dans sa fantaisie, dans sa coexistence de « races » diverses, dépendant à la fin de cette unicité divine – qui est bien entendu celle d’Abraham, de Moïse et de Jésus – d’où se déploie sa cohérence. Les elfes, les Valars, le mal même ne sont pas compréhensibles et demeurent dénués de sens s’il n’y a pas originellement ce chant amoureux déployé par le Maître de l’Univers, qui est aussi le Père de tout et de tous. Comme chez saint François, la « nature » raconte et chante à son tour son Créateur et c’est en quoi elle peut être si variée, si inattendue – comme le chemin que vont emprunter les Hobbits. On réapprend aussi à la lecture combien Tolkien détestait l’allégorie et tout ce qui veut bêtement prouver comme s’il s’agissait de mathématiques. Aussi, contrairement à son ami C.S. Lewis (qu’il avait contribué à convertir – à l’anglicanisme, à son grand dépit), ce n’est…