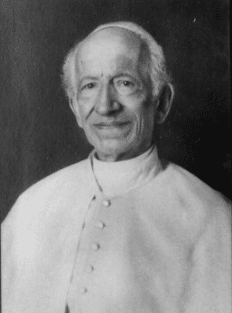

Après la révolution intellectuelle et institutionnelle du XVIIIe siècle, une nette évolution s’effectue concernant le rôle de l’État. En consacrant une encyclique à la condition ouvrière, Léon XIII ne pouvait éviter d’aborder cette importante question au regard de l’amélioration du sort des ouvriers. Quelles sont les conceptions du rôle de l’État en cours à la parution de Rerum Novarum ? À titre de rappel, soulignons que deux grandes écoles s’affrontaient alors à ce sujet (et s’affrontent toujours d’une certaine manière, dans le cadre d’une palette de nuances). Pour les tenants du libéralisme économique, il était nécessaire que l’État intervienne le moins possible et qu’il se contente finalement de créer le cadre juridique nécessaire à l’épanouissement de l’initiative privée. Dans l’exposé introductif à la loi du 14 juin 1791 qui allait porter son nom et supprimer les corporations, Isaac Le Chapelier en expose le fondement doctrinal : « Il faut donc remonter au principe que c’est aux conventions libres d’individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier. » En réaction, le socialisme luttera pour que l’État accapare l’activité économique, l’organise et la dirige pour en distribuer les produits. Marx l’exprime, par exemple, dans Le Manifeste du parti communiste : « Le premier pas dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie. Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher peu à peu à la bourgeoisie tout capital, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l’État, c’est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la masse des forces productives. » Quelle est la conception chrétienne du rôle de l’État ? Avant de déterminer avec précision le rôle de l’État dans le domaine économique, et les effets sociaux qui en découlent, Léon XIII prend soin de rappeler le rôle plus général de l’État. Celui-ci a non seulement le droit mais le devoir d’intervenir par la force de la loi et les institutions afin de créer les conditions de « la prospérité ». Ce dernier terme surprendra dans la mesure où il semble accréditer l’idée d’un rôle simplement économique dévolu à l’État, dans une perspective qui semblerait uniquement matérialiste. Tel n’est évidemment pas le sens retenu par Léon XIII. Pour le pape, « ce qui fait une nation prospère, c’est la probité des mœurs, l’ordre et la moralité comme bases de la…

Force morale, esprit de défense et catholicisme

Tribune libre de Louis-Joseph Maynié | Il en va des concepts comme des êtres aimés. On ne les cite jamais autant que lorsqu’ils ont disparu, en invoquant leurs gloires passées. Brisant la douce torpeur des dividendes de la paix, la guerre en Ukraine a ressuscité dans la parole publique la notion de Force morale, qui avait connu un emploi sommital durant la Grande Guerre.