Commentaire musical

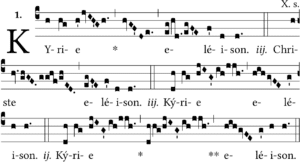

Ce Kyrie, repéré dès le Xème siècle dans les manuscrits, est destiné plus spécialement, dans la distribution du Kyriale faite par les moines de Solesmes, aux fêtes des Apôtres.

C’est un 1er mode, donc paisible, mais vivant, sans lenteur. Au contraire, il demande un bon mouvement, avec des notes pointées bien rythmées et pas trop longues.

Il suit un schéma abcc’, le dernier Kyrie doublant simplement la mélodie de l’avant dernier, avec une même mélodie sur eléison. Notons aussi que le mot eléison est plus ou moins traité mélodiquement de la même manière, malgré quelques petites variantes. En effet, la première syllabe de eléison est toujours développée neumatiquement, et les trois dernières syllabes sont dans tous les cas affectées seulement d’un punctum : Fa-Ré-Ré pour les trois premiers Kyrie et les trois Christe ; Sol-La-La pour les trois derniers Kyrie.

Les cordes les plus structurantes de ce Kyrie sont le Ré et le La, respectivement fondamentale et dominante du 1er mode, et aussi le Do qui intervient comme simple note de passage dès le premier Kyrie, mais qui joue un rôle plus important dans les trois derniers Kyrie. Le Sol apparaît souvent en relation avec le La à l’aigu, ou avec le Mi au grave, le Mi étant relié quant à lui au Ré. Le Fa n’est qu’une simple note de passage, de même que le Si à l’aigu.

Les trois premiers Kyrie sont bien lancés, directement sur la dominante La. On part au levé du rythme, en jetant l’accent de Kyrie, ce qui permet de prendre d’emblée un bon mouvement, qu’il faudra garder tout au long de la pièce. Le premier intervalle La-Sol est léger, et le troisième La est très légèrement élargi avant l’attaque du Do à l’aigu.

La mélodie de ce Kyrie tourne autour du La, véritable note pivot de ce passage. Puis, du La, on descend vers une petite cadence en Mi, très douce, très contemplative, très bien amenée par le Ré grave précédent. Cette petite cadence introduit directement au mot eléison qui, du Mi, remonte au La en un bel élan très doux, avant de retomber sur le Ré et de conclure par la petite formule finale qui joue surtout entre le Mi, le Sol et le Ré final. Le mouvement général de ces trois premiers Kyrie est descendant.

La mélodie des trois Christe part également du La, avec le même élan, le même accent au levé, mais au lieu d’aller cueillir le Do à l’aigu, elle va descendre directement et doucement vers le Ré grave. On ne dépasse donc pas le La, et ces trois Christe, plus graves, sont donc aussi plus humbles, plus doux, plus recueillis. La descente du La au Ré se fait par l’intermédiaire du Fa qui joue ici un rôle plus important. Et sur eléison, on retrouve la petite formule simplifiée, qui était déjà présente dans les trois premiers Kyrie.

Avec les trois Kyrie suivants, on va remonter vers le Do. Le Kyrie part cette fois bien au posé, de façon très ferme, et par un intervalle de quinte Ré-La, typique du 1er mode, mais ici plein d’élan, propulse la mélodie vers le double Do qui précède la cadence en La. Cette vocalise évoque la toute première vocalise des trois premiers Kyrie, dont elle est une sorte de variation musicale. Mais il y a surtout beaucoup d’élan dans cette formule qui est très souple et très légère.

Ensuite, les deux beaux mouvements ternaires de la première syllabe de eléison La-Si-La et Sol-Fa-Mi (formule qui procède donc entièrement par degrés conjoints) amènent la cadence suspendue des trois dernières syllabes de eléison. Tout ce groupe est répété une seconde fois, en crescendo et dans un mouvement encore plus léger. Et le dernier eléison reproduit celui des trois Christe.

Voici un Kyrie très harmonieux, très calme, un peu solennel, méditatif, profond, avec un large souffle. Cette mélodie semble avoir été très populaire. On compte près de 350 sources manuscrites de ce Kyrie, entre le Xème et le XVIIIème siècle, aussi bien en Allemagne qu’en Italie ou en France.

Pour écouter :

Retrouvez la messe Cunctipotens genitor Deus (Fêtes des Apôtres) :

>> Voir aussi le Gloria 4, Cunctipotens genitor Deus (Fêtes des Apôtres)