> DOSSIER | Le don d’organes : Jusqu’où peut-on aller ?

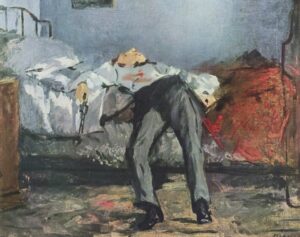

Favorable aux dons d’organes, l’Église pose des limites morales pour le respect du corps, de la personne humaine et de la santé du donneur vivant. Mais se pose surtout la question de la mort réelle du donneur, dont les critères ne sont pas nécessairement bien posés ni bien respectés, la frontière de la vie restant parfois très difficile à déterminer.

Tout en étant admiratifs devant les progrès des connaissances et techniques médicales qui permettent de sauver des vies autrefois condamnées – ainsi, les greffes et transplantations qui suppléent aux défaillances corporelles –, nous ne devons pas ignorer que certaines pratiques peuvent induire un obscurcissement du regard qui doit être porté sur notre corps. Celui-ci ne peut être réduit à une pure matière car « [la] nature [humaine] est en même temps corporelle et spirituelle. En raison de son union substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut [donc] pas être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d’organes et de fonctions ; […] il est partie constitutive de la personne qui se manifeste et s’exprime à travers lui » [1].

Un service envers la vie

Les transplantations ne vont pas, a priori, contre ce respect dû au corps humain. Car s’il est gravement immoral de « provoquer directement [une] mutilation invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le décès d’autres personnes» [2], les transplantations respectant ces interdits précis, avec un consentement éclairé, sont moralement bonnes, voire méritoires. Elles répondent à un service envers la vie. Ainsi, on ne doute pas du bien-fondé du don de sang, mais aussi de moelle osseuse ou d’un rein dans ces cas d’un donateur vivant (les risques encourus par le donneur doivent être proportionnés au bien recherché pour le destinataire). Cette capacité au don d’une part de soi continue au décès. C’est dans cette perspective que, dès Pie XII, l’Église a reconnu la légitimité des greffes justifiée « par le principe de solidarité […] et par la charité qui invite au don envers les frères souffrants » [3]. Mais les conditions du prélèvement peuvent interroger la réalité du respect dû à la personne humaine dans son corps. Tout d’abord, le nombre des besoins met la pression sur « l’offre », dans une logique de type marchand. Sans aller jusqu’aux trafics existants dans des pays pauvres où les organes…