Lorsqu’il entre dans une église, qui d’entre nous ne porte au plus vite son regard vers le sanctuaire pour, s’il y voit la lumière rouge familière, s’il a encore sur les doigts les gouttes prises au bénitier de l’entrée, s’agenouiller devant Jésus-Christ qu’il aura reconnu présent au tabernacle et tracer sur soi le signe de la croix, signe de la rédemption et de son baptême ?

Cette présence, nous l’espérons, et, s’il vous plaît, au centre ! Qu’on nous permette de dire que nous comprenons davantage l’absence – par exemple, dans une église si peu souvent ouverte que c’est merveille que nous y soyons entrés – que ce décentrement, qui est presque une relégation.

Pour le père ou la mère accompagné d’un tout jeune enfant, les gestes acquerront une portée pédagogique, seront une première initiation spirituelle. Une des plus expressives peut-être, par laquelle le sens de Dieu imprégnera pour toujours l’âme d’un jeune chrétien.

Un traité des vertus

Ici s’esquisse ce qui se déploie en plénitude dans la liturgie : des postures et des gestes, des cérémonies et des objets destinés à attirer l’attention, à la soutenir ou à la raviver, à unir les uns aux autres, tous et chacun à Dieu, en des actes extérieurs et surtout intérieurs, ceux des vertus particulièrement ordonnées à Dieu et à sa majesté.

Disons cela à partir de la double dimension de la messe. Elle est un vrai sacrifice par lequel les mérites du sacrifice de la Croix nous sont appliqués. Si Jésus-Christ se rend présent lorsque le prêtre, agissant in persona Christi, change la substance du pain en la substance de son Corps, et de même le vin en son Sang, c’est pour se donner à nous en nourriture, c’est aussi pour s’offrir à Dieu son Père, lui Tête et, par lui, avec lui et en lui, son corps mystique qu’est l’Église, chacun de ses membres.

Les paroles, les gestes et, intérieurement, les vertus ont un rapport étroit avec ces deux dimensions de la messe : la Présence Réelle et le Sacrifice ; et, de même que le fleuve coule de la source, cela peut être dit de tout acte liturgique, de toute prière, de la vie chrétienne dont le sacrement de l’Eucharistie est la source et le sommet, le modèle.

Une double révérence

L’un des moments les plus clairs à cet égard, est l’élévation qui suit immédiatement la consécration. Le Missel romain, dans sa partie préliminaire (appelée Ritus servandus in celebratione missæ), indique qu’après avoir prononcé les paroles de la consécration, « le célébrant adore en faisant la génuflexion… Alors, se relevant, il élève l’Hostie aussi haut qu’il le peut commodément et, les yeux fixés sur elle, avec révérence il la montre pour que le peuple l’adore. »

Dans une admirable continuité, l’adoration du prêtre se manifeste par la génuflexion, se prolonge dans la révérence avec laquelle il élève l’hostie, geste qui appelle l’adoration des fidèles. On comprend clairement ce qui est voulu : plus les gestes du prêtre (et le tintement de la clochette à cet instant, et la main du diacre ou du servant qui soulève le bas de la chasuble pour que le mouvement ne soit pas empêché, etc.) seront des signes d’adoration et de révérence, plus ils disposeront les fidèles aux mêmes vertus.

Mais ajoutons aussitôt ceci : cette révérence elle-même est plus qu’un certain respect ; elle est une participation de la révérence de Jésus-Christ s’offrant en sa Passion. Le parallèle avec les paroles de l’Épître aux Hébreux y invite fortement : « Durant les jours de sa chair, ayant offert des prières et des supplications, avec un grand cri et avec des larmes, à celui qui pouvait le préserver de la mort, il a été exaucé en raison de sa révérence. » (He 5, 7)

Ainsi, si l’élévation de l’hostie a pour but premier l’adoration des fidèles, elle n’est pas, non plus, sans signifier l’élévation du Sauveur en Croix s’offrant en un sacrifice parfait à Dieu son Père. L’invitation à l’adoration se double d’un appel pressant à l’offrande de soi.

C’est bien ce que le pape François a voulu signifier au terme de sa lettre apostolique sur la liturgie Desiderio desideravi en ajoutant, après sa signature, un texte frappant de saint François d’Assise :

« L’humanité entière tremble, l’univers entier tremble et le ciel se réjouit, quand sur l’autel, dans la main du prêtre, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. Ô hauteur admirable et valeur stupéfiante ! Ô sublime humilité ! Ô humble sublimité ! que le Seigneur de l’univers, Dieu et Fils de Dieu s’humilie au point de se cacher, pour notre salut, sous un petit semblant de pain ! Voyez, mes frères, l’humilité de Dieu, et ouvrez vos cœurs devant Lui ; humiliez-vous vous aussi, afin d’être élevés par Lui. Ne retenez donc rien de vous-mêmes, afin que vous soyez reçus en tout et pour tout par Celui qui s’offre entièrement à vous. » (Lettre à tout l’Ordre, 26-27)

La pédagogie de la liturgie traditionnelle

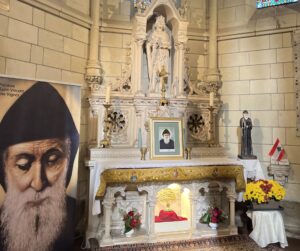

La liturgie traditionnelle met en œuvre et manifeste à un degré suprême l’amour et la vénération de Jésus Eucharistie. Elle le fait par la précision et la richesse de ses cérémonies. qui sont aussi comme un traité des vertus – nous venons de l’esquisser – et qui sont encore une pédagogie maternelle de l’Eglise, en raison du dessein universel de salut : Dieu veut que tous soient sauvés, que tous alors puissent recevoir fructueusement la grâce de la sanctification et la vérité de la révélation ; tous, savant ou ignorant, petit enfant ou adulte.

Pour certains les paroles du confiteor, pour d’autres l’agenouillement et la poitrine frappée à trois reprises : mais tous se reconnaîtront pécheurs. Pour certains la rhétorique élaborée des collectes de la messe, pour d’autres la splendeur chatoyante des ornements du prêtre et de l’autel : mais tous s’ouvriront à « la profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu » (Rm 11, 33) – à la beauté du ciel dans la liturgie, à quoi le Curé d’Ars était si sensible : on connaît cette scène dans un magasin, à la recherche d’un ornement : « Ce n’est pas assez beau, rien n’est trop beau pour le Bon Dieu ! » ; et d’ajouter, revenu chez lui, à l’intention de ses paroissiens s’émerveillant des objets du culte : « Que c’est beau ! Mais au ciel, tout est plus beau encore ».

A lire également : 10 000 km avec Jésus Eucharistie