Les situations publiques d’opposition aux lois divines et ecclésiastiques seules justifient d’interdire des funérailles chrétiennes. Par souci de traiter les êtres humains selon leur dignité, l’Église refuse rarement des obsèques à ceux qui les demandent. L’inhumation reste la pratique funéraire recommandée contre la crémation, longtemps symbole d’une telle opposition. Entretien avec le chanoine Benoît Merly, docteur en droit canonique, official du diocèse de Bayonne (icrsp) En 1963, le Saint-Office a permis la crémation des fidèles. Est-ce que cela a été une modification vraiment significative ? En pratique, l’Église n’a jamais interdit cette pratique lorsque le bien commun l’exigeait. Ainsi, lors des grandes épidémies, la crémation des corps apparaissait parfois comme le seul moyen efficace pour endiguer la contagion. Mais il s’agissait évidemment d’une exception à la règle commune de l’inhumation, qui, aujourd’hui encore, est préférée sans équivoque par l’Église. En dehors de cette exception, l’Église a en effet vu, à l’occasion des luttes anticléricales, que « cette crémation des cadavres n’est louée et propagée par les ennemis du nom chrétien qu’à la seule fin de détourner peu à peu les esprits de la méditation de la mort, de leur enlever l’espérance en la résurrection des morts, et de préparer ainsi les voies au matérialisme » (1). Dans le décret De cadaverum crematione du 5 juillet 1963, l’Église prend acte de la multiplication de la pratique crématoire, et estime qu’il convient de rappeler les fondements de sa préférence pour l’inhumation, et les règles qui doivent régir le choix éventuel d’une crémation. Comme souvent, l’exception a tendance à devenir une règle ou, du moins, ici, un mode normal de traitement du corps après la mort. En 2016, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, s’émouvant du sort réservé aux cendres obtenues après la crémation, a également souligné le soin et le respect que l’on doit apporter dans la conservation des cendres des défunts. Pourquoi l’incinération connaît-elle un tel succès ? Il y a eu un effet de mode dans les années soixante-dix. Les associations crématistes en France avaient un slogan : « la Terre aux vivants ». Ils expliquaient tous ses bienfaits, un retour au « Grand Tout ». C’est d’ailleurs ce que reprend l’instruction de 2016 : « [L’Église] ne peut donc tolérer des attitudes et des rites impliquant des conceptions erronées de la mort, considérée soit comme l’anéantissement définitif de la personne, soit comme un moment de sa fusion avec la Mère-nature ou avec l’univers,…

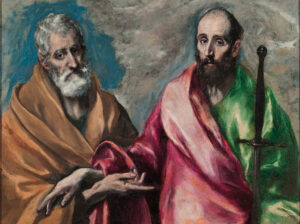

Saints Pierre et Paul : piliers de l’Église, guides pour aujourd’hui

L'esprit de la liturgie | Cette année, la solennité des saints Pierre et Paul tombe un dimanche, offrant à l’Église universelle l’occasion de célébrer avec éclat les deux colonnes de la foi apostolique. À l’heure où nous accueillons le nouveau pape Léon XIV, la liturgie résonne d’un appel renouvelé à la fidélité.