Retrouvez tous les commentaires de la Messe Rex Génitor (Mémoires des Saints) :

-

- Kyrie 6

- Gloria 6

- Sanctus 6

- Agnus dei 6

Commentaire musical

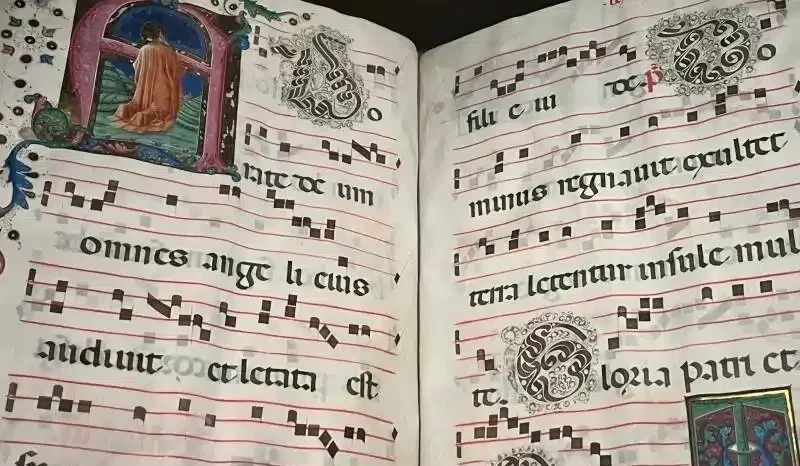

Ce Glória est daté du Xe siècle, et il est utilisé, comme le précédent, pour les fêtes des Saints. Les sources manuscrites de ce Glória, assez peu nombreuses, sont toutes françaises, ce qui semble indiquer son lieu d’origine et de composition.

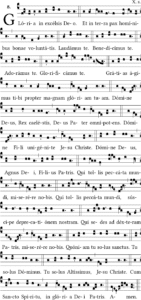

Il emprunte sa mélodie au 8e mode, mais il est tout différent du précédent : tandis que le Glória 5 s’envole à chaque verset vers les hauteurs de la quinte du mode authente, celui-ci se cantonne pour l’essentiel à l’intérieur d’une tierce très modeste, Sol-Si. Bien sûr, il se déploie à l’aigu de temps en temps, mais il est beaucoup plus horizontal que son voisin.

Comme lui, cependant, il descend pour aller se poser sur le Ré, en une petite formule très simple, descendant du Sol, touchant le Fa et le Mi, se posant sur le Ré et remontant jusqu’au Sol, en une courbe parfaite. On trouve cette belle petite formule sur les deux premiers Dómine ; sur le mot mundi du second qui tollis peccáta, sur le mot Patris, après le qui sedes ad déxteram.

D’autres thèmes musicaux se retrouvent bien sûr en plus grande abondance : par exemple la formule de in excélsis Deo : autre petite courbe, parfaite elle aussi, mais inversée par rapport à la précédente, c’est-à-dire d’abord montante puis descendante : Sol-La-Si-La-Sol. On retrouve cette petite formule sur Laudámus te ; sur benedícimus te ; sur adorámus te ; sur grátias ágimus tibi ; sur la phrase Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris qui la répète trois fois de façon très expressive, et en renchérissement progressif ; et enfin sur les trois dernières formules, elles aussi en crescendo : quóniam tu solus sanctus, tu solus Dóminus, tu solus altíssimus.

Outre ces deux courbes modestes, il existe une troisième formule plus brillante, qui s’élève jusqu’au Do. Elle se rencontre avec une légère variante : soit Sol-Do, sur Deus Pater omnípotens ; soit La-Do sur le mot peccáta, sur le mot súscipe, soit encore sur Sol-La-Do, sur le second qui tollis, sur les mots qui sedes, sur les mots cum Sancto Spíritu.

Enfin, il y a dans ce Glória un sommet bien repérable, puisqu’il touche l’unique Ré aigu de toute la pièce : on le trouve sur les mots bien choisis glorificámus te, sommet bien préparé par la répétition de la petite formule Sol-La-Si qui, entendue trois fois, débouche sur l’intervalle lumineux Sol-Do du début de glorificámus. Ce mot, et le petit pronom personnel te qui suit sont comme une première doxologie très élancée et très appuyée, notamment avec le double Do (une bivirga) de te.

La doxologie finale, in glória Dei Patris, en comparaison, apparaît beaucoup plus effacée. En fait, elle fixe intentionnellement la pièce dans une atmosphère contemplative, méditative qui convient à l’ensemble de ce Glória. Il n’a rien de triomphant, il n’est guère extériorisé, et pourtant il est très chantant, très souple, aimant les intervalles restreints, les petites courbes, mais bien variées, et par là il est tout en nuance, plein d’une vie discrète mais profonde et ferme.

Il nous montre que le chant des anges n’est pas forcément une manifestation de puissance, mais d’abord une belle réflexion théologique sur le mystère du Christ, Un de la Trinité, Verbe Incarné, Sauveur de l’humanité. Il y a de quoi s’abîmer dans la contemplation…

Pour écouter :

>> à lire également : La Pause liturgique : Kyrie 6, Rex Genitor (Mémoire des saints)