Philosophe, licencié en physique, enseignant et chercheur en histoire et philosophie des sciences, Florian Laguens entend remettre en question, dans un ouvrage qui vient de paraître, les tensions supposées entre foi et science, et leurs plus célèbres controverses. Entretien avec Florian Laguens, auteur de Science et Foi.

| D’où vient que l’on ait tendance à opposer la science et la foi ?

Cette tendance transformée par le temps en habitude était déjà caractéristique de la seconde moitié du XIXe siècle. On y a opposé, parfois avec virulence, la science et la foi. En même temps que la science était exaltée, l’Église était dépréciée. À titre d’exemple, c’est au milieu du XIXe siècle que l’on a baptisé « Moyen Âge » la période historique allant de 500 à 1500, en dressant de ce millénaire un tableau obscur et caricatural. Comme si l’institution ecclésiale avait fait obstacle aux sciences, avant qu’enfin un véritable progrès s’amorce à l’époque de Galilée. On aura compris qu’il s’agit-là d’idées reçues, balayées par l’examen des sources. Mais ces idées ont la vie dure et il reste courant d’opposer science et foi.

| Votre livre s’attache à montrer au contraire que science et foi sont complémentaires. Vous faites le choix de trois lieux emblématiques pour illustrer votre propos : l’héliocentrisme, l’évolution et le Big Bang. En quoi montrent-ils le mieux les rapports entre science et foi ?

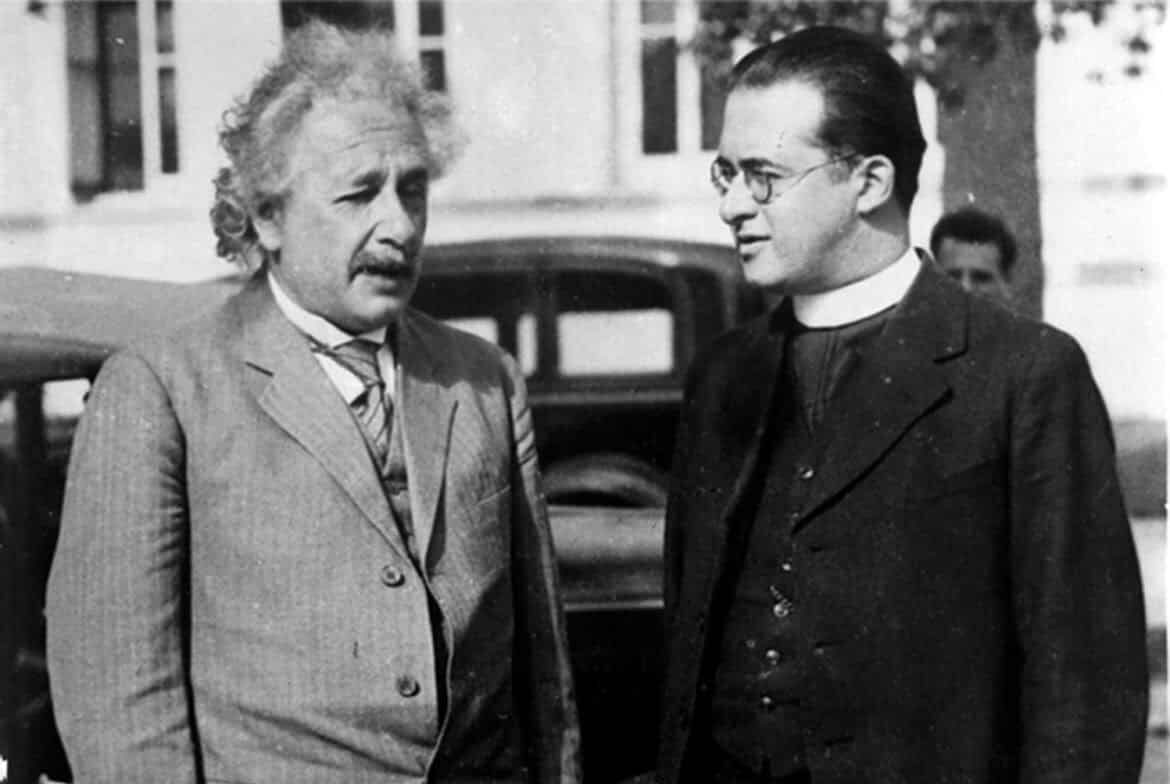

Le choix de ces trois lieux s’est fait assez naturellement car ils correspondent aux thèmes les plus couramment abordés sur le sujet. Qui n’a jamais entendu parler de Galilée, de Darwin ou d’Einstein ? Et cependant qui les a lus ? Donner à lire les meilleures sources – c’est-à-dire les auteurs eux-mêmes – et oser se laisser surprendre, voilà deux des objectifs de l’ouvrage. On découvrira ainsi que Galilée propose une approche très pertinente des Écritures, que Darwin invite à prendre soin des plus fragiles plutôt qu’à une lutte incessante, et que le Big Bang a été découvert par un prêtre qui refusait d’en faire un instrument en faveur de l’existence de Dieu.

| Trois prêtres jalonnent votre récit. Qui sont-ils et quels furent leurs rôles ?

Pierre Gassendi fut une figure importante du Grand Siècle, même s’il est largement oublié aujourd’hui. Il participa aux discussions scientifiques de son époque et se laissa séduire par une philosophie…