Retrouvez tous les commentaires de la Messe Magnæ Deus potentiæ :

Commentaire musical

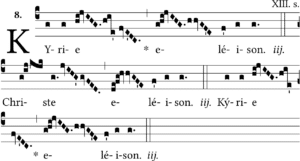

Le schéma de ce Kyrie est on ne peut plus simple : aba. Trois Kyrie identiques, trois Christe différents des Kyrie mais identiques entre eux, et trois Kyrie identiques aux trois premiers.

C’est un 8e mode, daté du XIIIème siècle, mais on le trouve dans quelques manuscrits dès le XIIème siècle. La majorité de ces manuscrits proviennent d’Allemagne et on pense ainsi que son origine est allemande. En effet, entre le XIVème et le XVème siècle, on trouve quelques versions polyphoniques de ce Kyrie dans des manuscrits provenant essentiellement d’Allemagne.

Les notes structurantes de ce Kyrie sont le Sol, tonique du 8e mode et le Do aigu (dominante) ou grave et le Ré aigu ou grave. La mélodie du Christe atteint le Ré, sommet de toute la pièce. Les cadences se posent essentiellement sur le Sol mais aussi sur le Ré et le Do grave. Mais tout se joue principalement entre le Sol et le Do aigu. C’est sensible dès le début, sur les trois syllabes du Kyrie qui unissent ces deux cordes en une courbe ascendante puis descendante, en passant à chaque fois par les cordes intermédiaires La et Si. On retrouve cette courbe sur l’attaque du mot eléison.

Après cette courbe, aussi bien sur le Kyrie que sur eléison, la mélodie plonge vers le grave, soit pour se fixer sur une cadence en Do (pour le Kyrie) soit jusqu’au Mi seulement, avant de remonter se fixer sur le Sol (pour la finale de eléison). De la sorte, le Kyrie est fait d’une succession binaire : un élan, une retombée, un élan, une retombée, suivie finalement d’une toute petite remontée cadentielle.

Le Christe suit également ce schéma, mais le premier élan, sur l’accent de Christe, est beaucoup plus marqué. C’est avec cette mélodie qu’on atteint le sommet, ce qui est assez rare car en général, les Kyrie grégoriens progressent vers les trois derniers Kyrie. Ici au contraire, les trois derniers Kyrie reproduisent purement et simplement, sans aucune originalité, la mélodie des trois premiers.

Il faudra donc bien mettre en valeur ce Christe. Ici, le Sol n’est plus seulement en relation avec le Do aigu, mais avec le Ré, touché à deux reprises. On part du Sol on atteint le Do, cette fois sans entendre le La (mais on entend le Si) et on s’élève jusqu’au Ré, de telle sorte qu’on entend deux fois l’intervalle Do-Ré. Puis on revient sans intermédiaire du Ré aigu au Sol.

La note pointée n’a pas valeur de cadence. Au contraire elle sert à la fois de point d’arrivée après l’intervalle de quinte, mais aussi de point de départ pour la remontée jusqu’au Do. Il faut donc arriver doucement sur ce Sol pointé, mais ne pas trop l’allonger et lui donner bien vite un élan qui aidera à aller cueillir le Do.

Une fois le Do atteint, on descend jusqu’au Ré grave, en empruntant tous les degrés de la gamme, avec un privilège pour le Sol, doté de deux notes, servant de palier. Cette longue descente bien régulière s’accompagne d’un beau crescendo et d’un élargissement discret. Et puis, du Ré au La cette fois, on remonte à nouveau, en passant également par tous les degrés, pour redescendre une dernière fois jusqu’au Mi, avant la cadence finale de eléison qui reprend à l’identique celle des trois premiers Kyrie.

La mélodie est assez remarquable par sa progression qui se fait majoritairement par degrés conjoints. Tout au long des trois premiers Kyrie, nous n’avons que deux intervalles de quinte. Tout le reste procède par degrés conjoints. De même dans les trois Christe, on compte seulement une tierce, une quarte et une quinte, et tout le reste progresse par intervalles de secondes. Il y a donc une grande unité dans cette mélodie qui donne l’impression d’une liane très souple, très flexible.

Pour écouter (Ligugé) :

>> à lire également : Qui étaient les centurions de l’armée romaine ? (1/3)