> Messe Rex splendens :

Pour écouter :

Commentaire musical

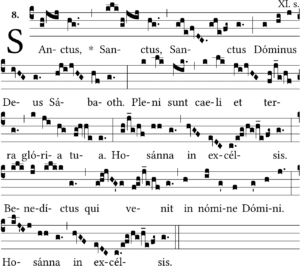

Ce Sanctus daté du XIème siècle est représenté essentiellement par des sources manuscrites espagnoles. Il est emprunté au 8ème mode, et sa mélodie se déploie très largement sur toute l’échelle modale, du Sol au Mi à l’aigu, donc au-delà de la quinte régulière Sol-Ré, et du Sol au Do vers le grave, donc là aussi en deçà de sa quarte caractéristique Sol-Ré. C’est donc une pièce à l’ambitus très développé qui demande une belle plénitude vocale.

L’intonation est bien campée d’emblée en 8e mode : une attaque ferme sur le podatus de seconde Sol-La, une montée jusqu’au Do entendu deux fois, en relation avec le Si naturel, puis une retombée ferme sur le La et sur le Sol, tous deux pointés. C’est net, appuyé et élancé à la fois. Le second Sanctus est semblable au premier, mais il est précédé d’un torculus à l’aigu (Ré-Mi-Ré) qui lui donne un caractère encore beaucoup plus élancé et enthousiaste.

Par contre, le troisième Sanctus plonge vers le grave. Il part du Sol et il revient au Sol, mais entre temps, il s’est incliné jusqu’au Do grave. Deux intervalles de quarte et un intervalle de quinte lui confèrent une amplitude qui se fait sentir sur le tempo, devenu plus large, l’atmosphère plus sérieuse et profonde.

Les mots suivants, Dóminus Deus Sabaoth, héritent de cet approfondissement, même s’ils sont situés au-dessus du Sol et non en dessous comme le troisième Sanctus. Dóminus et Deus réalisent une belle courbe Sol-La-Si-Do-Si-La-Sol ; quant à Sabaoth, un bel élan sur l’accent avec ses deux mouvements ternaires tout à fait liés, précède une cadence en Sol bien amenée par le La et le Fa.

Pleni et cæli reproduisent sur leurs deux syllabes respectives et jointes le torculus du second Sanctus à l’aigu (Ré-Mi-Ré). Il s’agit donc d’un nouveau et double sommet mélodique et intensif. Le petit et assure la jonction mélodique avec terra, pris au grave, en contraste, à partir du Fa, sous-tonique. Mais ce mot terra est composé mélodiquement de quatre intervalles importants (trois tierces et une quarte) qui lui donnent un caractère un peu accidenté. La terre n’est pas plate, elle a du relief, dans ce Sanctus !

Il faut donc ne pas se précipiter sur ce mot, mais épouser le relief, en quelque sorte, et bien préparer l’intervalle de quinte Sol-Ré qui va nous faire cueillir tout là haut le beau sommet, épanoui mais bref de l’accent de glória. Et à partir de ce sommet, la mélodie, toute en descente, revient se poser délicatement sur une cadence en Mi, assez surprenante mais si intime, si profonde.

Les mots hosánna in excélsis sont revêtus d’une mélodie de toute beauté : le mot hosánna reprend la mélodie du premier Sanctus à peu de choses près, et la longue descente mélodique, si paradoxale de in excélsis (qui signifie les hauteurs des cieux!) avec ses deux climacus conjoints La-Sol-Fa et Mi-Ré-Do, lente et majestueuse, va se poser sur une cadence provisoire en Do, qui préside à une remontée jusqu’au La, avant la cadence définitive en Sol. Tout cela est très beau, très inspiré, vraiment. L’humilité de la louange permet d’atteindre les splendeurs des cieux.

Ce Sanctus possède encore un troisième et double sommet mélodique sur Benedíctus qui nous fait entendre à deux reprises le Ré-Mi-Ré de l’apex de cette pièce. On est là au maximum de l’intensité vocale, dans cette pièce. La chute finale de benedíctus, intervalle de quinte Ré-Sol doit être prise avec retenue, et là encore, elle prélude à une remontée par degrés conjoints, sur le mot qui qui réalise un belle courbe ascendante puis descendante du Sol au Ré et retour.

Venit réalise aussi une courbe ascendante puis descendante, mais celle-ci part du Fa, sous-tonique, monte au Do mais en omettant le Si, ainsi que le La dans la descente. Quant aux mots in nómine Dómini, ils sont pleins de grâce, beaucoup moins chargés en neumes, presque syllabiques, situés entre le Do et le Fa, et ils s’achèvent par cette magnifique cadence, si rare, à l’aigu et même au sommet, sur le Do, qui doit être parfaitement goûtée.

Le dernier hosánna combine la mélodie du second Sanctus et celle du premier hosánna, avant de nous faire revenir, sur in excélsis, sur la mélodie déjà entendue.

Au total, un beau Sanctus à l’ambitus généreux, qui demande un bel enthousiasme vocal, des variations de tempo, de beaux élans et des élargissements correspondant aux intervalles plus marqués, de quarte ou de quinte. Cette mélodie qui monte et qui descend, demande de la fluidité, de la souplesse.

> Messe Rex splendens :