Nicolas Bauer, chercheur associé au European Centre for Law and Justice (ECLJ), partage quelques réflexions à l’occasion de la parution de l’essai du journaliste Paul Sugy, L’Extinction de l’homme (Tallandier), le 13 mai 2021. Cet ouvrage sur l’antispécisme invite à considérer cette réflexion sur les droits des animaux avec sérieux, compte tenu de son succès grandissant.

Il est de moins en moins rare de rencontrer des personnes qui se disent « véganes », privilégiant les burgers au steak de soja ou les chaussures en « cuir végétal ». Ces choix de consommation ne sont souvent qu’une simple « mode », favorisée par le marketing et les influenceurs. Ils s’accompagnent parfois d’arguments nutritionnels et écologiques intéressants ou d’une légitime critique de certaines pratiques d’élevage intensif. Cependant, le véganisme, en particulier lorsqu’il est intransigeant, peut également se fonder sur une théorie totalisante : l’« antispécisme ». Ce dernier ne doit pas être résumé à « une simple affaire de steak ».

Le « projet fou des antispécistes »

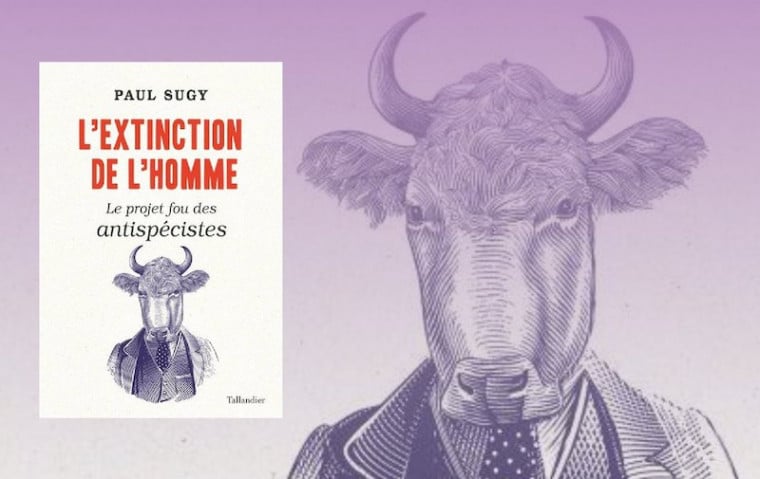

Dans un essai qui vient de paraître, L’Extinction de l’homme – Le projet fou des antispécistes (Tallandier), Paul Sugy a mené une enquête sur ce courant intellectuel. Journaliste au Figaro, l’auteur revient sur l’évolution de l’opposition à la consommation de viande, de la Grèce antique à Gandhi, en passant par la Réforme protestante et les Lumières. D’après lui, les « antispécistes » instrumentalisent cette histoire, afin de promouvoir un véritable basculement anthropologique. Leur principale thèse est qu’il ne faudrait pas « discriminer » entre « animaux humains » et « animaux non humains ».

Le philosophe antispéciste Peter Singer résume ainsi : « Nous ne pouvons pas […] dire que tous les êtres humains ont des droits au seul motif de leur appartenance à l’espèce des Homo sapiens – une telle position est […] une position spéciste, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une forme de favoritisme à notre égard qui est aussi injustifiable que le racisme ». Dans la pensée antispéciste, les animaux, à l’égal des hommes, devraient avoir des « droits ». Dès 1978, une « Déclaration universelle des droits de l’animal » avait ainsi été proclamée par des associations à Paris à la maison de l’UNESCO.

Dans leur ouvrage Zoopolis (2011), les philosophes canadiens Will Kymlicka et Sue Donaldson ont bâti une théorie politique des « droits des animaux ». Ces droits seraient non seulement négatifs (ne pas être mangés, tués, exploités…), mais aussi positifs. Ainsi, les animaux domestiques, à l’image des anciens esclaves, mériteraient d’être libérés et de recevoir la citoyenneté à part entière. D’autres animaux, comme les rats, les pigeons ou les écureuils, obtiendraient un statut de résident. Les animaux sauvages, enfin, seraient membres de communautés souveraines, protégées par les institutions internationales.

L’existence d’un « propre de l’homme »

Les progrès de la zoologie permettront-ils un jour la réalisation des projets antispécistes ? Paul Sugy ne s’attarde pas sur cette difficulté ; il privilégie les questions plus fondamentales posées par l’antispécisme, de nature philosophique. De fait, lorsqu’un tribunal argentin a déclaré en 2015 qu’un orang-outan était « une personne non humaine », cela n’était pas qu’une erreur juridique, mais un problème philosophique. Le raisonnement du tribunal était en effet fondé sur une négation de la différence de nature entre l’homme et les autres animaux, ainsi que de la supériorité du premier sur les seconds.

La pensée antispéciste réduit l’homme à sa dimension biologique, partagée avec les animaux. Elle ne voit en l’homme que son « animalité » et ignore ce qu’il a de proprement humain, c’est-à-dire sa nature spirituelle. Paul Sugy alerte sur les enjeux moraux de cette vision, calquée uniquement sur les facultés biologiques des individus. Dans la pensée antispéciste, il n’existe pas de dignité proprement humaine ; ce qui compte est de maximiser le « bonheur » sur le plan strictement biologique, notamment en supprimant la souffrance. En conséquence, l’euthanasie d’une personne handicapée se justifierait autant moralement que celle d’un animal malade.

Pour résister à la déconstruction de la nature humaine, le bon sens doit être complété par une réflexion anthropologique approfondie. Comme l’explique Paul Sugy, « Si nous nous désintéressons (…) de la question de l’homme, nous tiendrons un moment avant que l’édifice ne s’écroule, mais ce sera par habitude ou par conservatisme, et nous aurons la forme d’un système humaniste sans en avoir la substance : alors l’arbre, faute d’être irrigué par la sève, finira tôt ou tard par se dessécher et, à ce moment, l’antispécisme aura vraiment triomphé ». Pour éviter cela, l’auteur nous donne les clefs nécessaires pour penser sur ce sujet.

Les droits des hommes sur les animaux

Refuser la revendication antispéciste de « droits des animaux » ne revient pas à justifier la cruauté ou la maltraitance envers les animaux. Il est important de protéger ceux-ci contre de tels traitements, en complétant la règlementation lorsque cela est nécessaire, par exemple sur l’élevage. Les animaux sont alors protégés en tant qu’objet de droits, et sans qu’il y ait besoin de les personnifier en tant que sujet de droits. L’homme a en effet des droits sur les animaux, comme sur toute la Création, mais ceux-ci ne sont pas illimités. Il a également des devoirs, en particulier de prendre soin des animaux et d’en user avec responsabilité.

François d’Assise, parfois présenté à tort comme un précurseur de l’antispécisme, peut nous inviter à rejeter l’anthropocentrisme moderne, déviant, sans pour autant tomber dans un autre déséquilibre, le « biocentrisme ». Dans son Cantique des créatures, il loue Dieu pour toutes ses créatures, puis chaque créature dans son rôle, selon l’ordre et l’harmonie du monde. Le saint italien du XIIIe siècle termine par l’homme, sommet de la Création. Le Cantique précise, conformément à l’Évangile, que l’homme est l’unique créature capable d’aimer et que Dieu a choisi de sauver. L’homme ne doit pas avoir peur de ce plan divin qui l’honore.