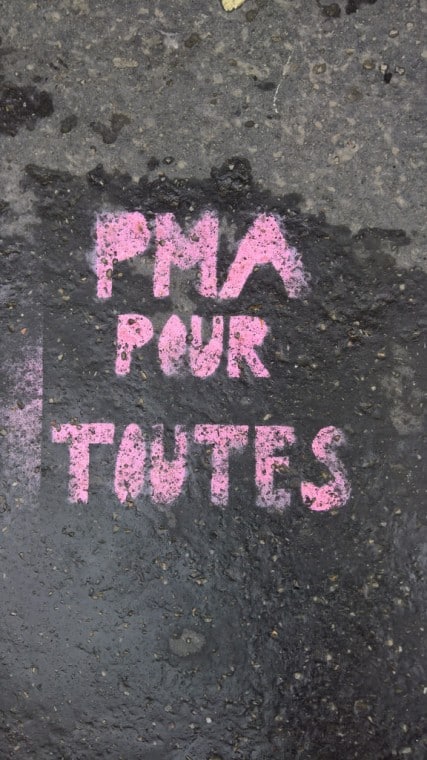

Il y a de la précipitation dans l’hémicycle, surtout quand il s’agit de Procréation Médicalement Assistée (PMA). Le député LREM Guillaume Chiche avait annoncé pour le jeudi 19 juillet une proposition de loi ouvrant la PMA aux femmes célibataires et aux femmes en couple homosexuel. Finalement, comme le porte-parole du gouvernement avait promis un texte d’ici la fin de l’année 2018, Guillaume Chiche a renoncé, au dernier moment, à déposer le sien.

Un « couac » dans la politique de révision des lois de bioéthique ? Guillaume Chiche estime que sa proposition avortée aura permis d’obtenir une garantie du gouvernement pour que la PMA « pour toutes » soit à l’ordre du jour, avant la fin de l’année pour la présentation au conseil des ministres, et début 2019 pour la discussion au Parlement. Hélas, il n’y a peut-être que quelques députés LREM pour penser que le Macron ne tiendra pas sa promesse de campagne.

Avant d’être remisée dans un tiroir, la proposition de loi de Guillaume Chiche avait néanmoins été rendue publique et attiré l’attention notamment sur la question du remboursement de la PMA pour toutes par la Sécurité Sociale, qui n’était pas prévu dans le texte puisque le droit d’initiative des parlementaires est limité par l’obligation de ne pas créer de charge supplémentaire. Le député LREM comptait en réalité sur un amendement du gouvernement pour loger tout le monde à la même enseigne : « Cette non prise en charge conduisant, de fait, à maintenir les inégalités socio-économiques, il serait donc souhaitable que, par la suite, le gouvernement ne limite pas financièrement ce droit, et aligne les conditions de la procréation médicalement assistée pour tous les couples. »

Injustice, ont dit certains, que de puiser dans les fonds de la Sécurité sociale pour prendre en charge ce qui ne relève pas d’une pathologie au sens strict. Sauf que la logique même de l’ouverture de la PMA aux couples hétérosexuels portait en elle-même les germes de son extension aux femmes célibataires ou en couple homosexuel, et son remboursement au même titre que n’importe quel acte médical. Au fond, la véritable injustice serait de maintenir la situation actuelle, ce que la proposition de loi de Guillaume Chiche ne manquait pas de faire remarquer : « En France, la procréation médicalement assistée (…) est selon les termes du code de la santé publique, réservée aux couples hétérosexuels. Ainsi, “l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination”. Ces dispositions excluent donc les femmes célibataires ainsi que les couples de femmes homosexuelles. Il s’agit d’une discrimination dans l’accès à une pratique médicale qui se fonde sur l’orientation sexuelle et la situation matrimoniale des femmes. »

Discrimination, ils écrivent ton nom

Pourquoi s’arrêter sur une proposition de loi avortée ? Parce que le projet de loi du gouvernement, s’il s’en distinguer sur quelques détails pratiques, suivra exactement la même logique, sur fond de lutte contre la discrimination.

Et pour cause… On peut prétendre n’accorder l’accès à la PMA qu’aux couples hétérosexuels et en âge de procréer au motif que l’acte médical ne fait, alors, que reproduire ce que la nature aurait permis s’il n’y avait l’empêchement pathologique. Sauf que la PMA, à partir du moment où elle fait intervenir un donneur de gamète extérieur au couple, s’extrait précisément du processus naturel et fonde de facto la parentalité non plus sur le fait de concevoir mais de désirer, d’élever (tant bien que mal) et d’aimer (si possible) l’enfant. S’il est clair qu’une personne pas encore pubère ou une personne qui entretient une relation homosexuelle ne peuvent pas concevoir d’enfant, elles peuvent en revanche désirer un enfant avec autant d’ardeur qu’avec une femme de 30 ans en couple avec un homme. Alors si, déjà dans le processus de PMA tel qu’il est possible aujourd’hui, c’est le désir qui fonde la parentalité, on comprend qu’un Guillaume Chiche, par exemple, trouve injuste qu’un même projet parental soit considéré comme légitime pour les uns et illégitime pour les autres.

Il n’y a guère que deux solutions pour rétablir la justice.

La première est de considérer que ce qui fonde l’égalité entre tous les hommes est d’être conçu d’un père et d’une mère sans l’intervention d’un tiers. C’était, jusqu’à ce que la technique s’en mêle, non seulement le fondement de l’égalité entre tous mais aussi et surtout le dénominateur commun de notre humanité : naître de parents qui nous ont désirés ou pas mais au moins accueillis, qui nous ont accueillis comme tel, sans choisir la couleur de nos yeux ou l’absence de prédisposition au cancer et sans le concours d’un médecin. Cela suppose, évidemment, d’accepter que les capacités — mais aussi les incapacités — de notre nature humaine ne constituent pas, comme telle une discrimination. C’est, en d’autres termes, refuser l’idée que la capacité naturelle à engendrer, qui suppose un acte entre un homme et une femme pubères, constitue une discrimination à l’encontre d’une personne. La nature, comme telle, ne discrimine pas, elle est et la discrimination au sens strict est un acte volontaire donc humain.

La seconde solution, voulue par les partisans de la PMA pour toutes, repose justement sur l’idée que la nature est discriminante et qu’une femme seule ou en couple homosexuel pouvant avoir le même désir d’enfant qu’un couple hétérosexuel, la technique doit pallier cette injustice. Évidemment, cette conception de l’égalité sur la base du projet parental évacue absolument l’inégalité profonde qu’elle créée entre les enfants conçus naturellement et ceux qui sont conçus en éprouvette, avec plus ou moins de garanties sur leur santé physique, entre les enfants simplement accueillis et ceux qui ont été voulus, voire achetés, entre les enfants nés d’un père et d’une mère et ceux qui cumulent parents biologiques et parents d’intention.

Quelques questions

Reste que cette louable intention de lutter contre les discriminations pose un certain nombre de questions :

– Puisque la congélation des ovocytes permet déjà aux femmes qui ne sont plus en âge de procréer d’avoir un enfant malgré tout, pourquoi ne pas ouvrir la PMA (avec donneuse de gamète) aux filles prépubères ou même, tout simplement, à une jeune fille de 15 ans pourvu qu’elle ait un désir sincère d’enfanter ?

– De la même manière, peut-on imposer une limite dans le temps à l’utilisation d’ovocytes congelés, bref, peut-on interdire à une femme de 97 ans d’avoir un enfant si elle le désire ?

– La proposition de loi de Guillaume Chiche prévoyait d’établir la double filiation maternelle mais c’est peut-être un peu… chiche, justement. Pourquoi pas 4 ou 6, ou plus de mères encore ? On peut porter un projet parental à deux, pourquoi pas en groupe ?

– Peut-on interdire à une femme de 40 ans d’avoir un enfant avec sa fille de 20 ans, et arrivée à 80 ans, d’avoir un autre enfant avec sa petite-fille ?

– Si donc on fonde la possibilité de procréer sur le seul désir, il est évident que des situations de plus en plus ubuesques se présenteront. Faudra-t-il donc imposer certaines limites et si la nature n’a plus droit, quelles seront-elles ? Faudra-t-il établir des systèmes de mesure de la qualité du projet parental ? Ou faire passer un examen de parentalité ? Qui jugera que quelqu’un peut être parent ou non si l’on refuse de s’en tenir, tout simplement, à ce que permet la nature ?

Il n’y a pas trente-six solutions, ce seront des experts en procréatique ou l’État. Comment appelle-t-on cela, déjà ?

Ah oui… Un totalitarisme.