En rappelant le rôle de l’État (cf. Reconstruire n° 6, p. 4), Léon XIII est conduit à évoquer une forme particulière de justice : « parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernants qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dite distributive. » Qu’est-ce que la justice distributive ? La notion de justice distributive renvoie à la philosophie classique, et plus particulièrement à saint Thomas d’Aquin, docteur commun de l’Église. Dans la Somme théologique, celui-ci consacre une question (II-II, 61) à la distinction entre « justice commutative » et la « justice distributive ». Il définit la première comme étant celle qui règle les rapports des individus entre eux. Elle a donc pour objet « les échanges mutuels entre deux personnes ». De son côté, la justice distributive est « appelée à répartir proportionnellement le bien commun de la société ». Saint Thomas ajoute encore à son sujet une remarque importante : « Procéder à la répartition des biens communs appartient à celui-là seul qui a la charge de ces biens. Les sujets à qui ils sont distribués n’en ont pas moins à pratiquer la justice distributive, en se montrant satisfaits si la répartition est juste. » C’est en fonction de ce dernier point que Léon XIII rappelle aux gouvernants de son époque leurs devoirs quant à la justice distributive. La justice distributive est donc une forme de justice sociale. Le terme de « justice sociale » n’est pas employé par saint Thomas d’Aquin. Celui-ci distingue la « justice générale » qui régit les rapports avec autrui en tant que membre de la société de la « justice particulière » qui règle les rapports avec autrui pris individuellement. Au fil du temps, le terme de justice générale n’a plus été employé. Il semble que c’est le jésuite et théologien Taparelli qui employa le premier le terme de « justice sociale », repris par les catholiques sociaux. Léon XIII, semble-t-il, ne l’utilise pas. Saint Pie X s’en serait servi une fois dans l’encyclique Jucunda sane. En revanche, elle a été incorporée dans le vocabulaire de la doctrine sociale de l’Église à partir de Pie XI. Dans Divini Redemptoris, celui-ci la définit en ces termes : « Il appartient à la justice sociale d’imposer aux individus tout…

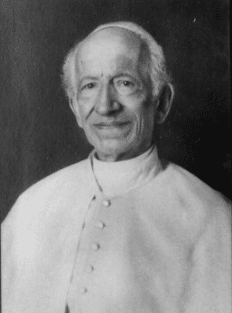

Catholicisme social (3/4) | Quelques apôtres de la doctrine sociale de l’Église

DOSSIER « Catholicisme social : aperçu sur une histoire méconnue » | Cette galerie de portraits permet de resituer des laïcs, religieux, politiques, patrons, précurseurs et acteurs du catholicisme social des XIXᵉ et XXᵉ siècles.