Dans quelle mesure l’État doit-il intervenir, notamment dans la vie économique ? C’est à cette question que s’attelle Léon XIII dans Rerum Novarum après avoir traité de la justice distributive (cf. Reconstruire n° 7, p. 4). Un passage dense, d’une extrême richesse et qui contient des rappels de l’importance du politique. Que vise exactement Léon XIII en évoquant l’intervention de l’État ? Fidèle à la démarche qui le guide, le pape Léon XIII entend répondre d’abord à une situation concrète. Celle de l’exploitation des ouvriers par un patronat qui a trop souvent oublié que la production des richesses n’est pas une fin en soi mais qu’elle est ordonnée aux nécessités et au bien vivre de la société dans son ensemble. Dans ce cadre général, le Souverain Pontife souligne que le rôle de l’État consiste à protéger l’ensemble des citoyens d’un pays et à faire respecter leurs droits. Il insiste cependant sur l’attention particulière qui doit être apportée aux plus pauvres car si « la classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique », les pauvres, eux, n’ont rien. Conclusion : « L’État doit donc entourer de soins et d’une sollicitude toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la foule des déshérités. » L’idée sera développée plus tard sous la formule d’« option préférentielle pour les pauvres ». Quelle est la mesure de l’intervention de l’État ? Léon XIII a donc posé le principe que l’État a non seulement la possibilité mais le devoir d’intervenir. N’établissant pas un programme politique en vue d’une élection, il se place entièrement au niveau des principes universels pour établir la mesure exacte de l’intervention étatique. Cette mesure se trouve du côté du bien commun qui est à la fois, rappelle l’encyclique, le but de l’autorité politique mais aussi la raison qui la constitue. Le bien commun définit à la fois le champ d’intervention de l’État mais aussi sa limite. En fonction du bien commun dont il a la charge, l’État doit donc intervenir dans deux directions : remédier aux maux déjà commis et écarter les dangers potentiels. La première direction indique un mouvement de réparation. Il y a eu par exemple vol. Il faut donc attraper le voleur, le juger et rendre le bien volé à son légitime propriétaire. La seconde direction est préventive : elle consiste à éviter l’apparition des maux par le…

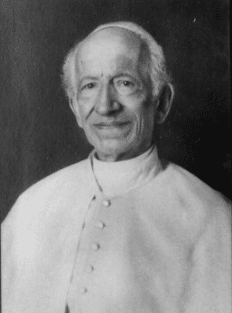

Catholicisme social (3/4) | Quelques apôtres de la doctrine sociale de l’Église

DOSSIER « Catholicisme social : aperçu sur une histoire méconnue » | Cette galerie de portraits permet de resituer des laïcs, religieux, politiques, patrons, précurseurs et acteurs du catholicisme social des XIXᵉ et XXᵉ siècles.