Maître de spiritualité autant que théologien, saint Bonaventure s’inscrivit dans les pas du fondateur de son Ordre, saint François d’Assise, dont il fit la biographie, et dans celle de ses maîtres de la Sorbonne. Il développa la doctrine des trois voies de l’amour divin – purgative, illuminative et contemplative –, la théologie mystique étant un moyen d’accéder à cet amour, annonçant ainsi les contemplatifs de la fin du Moyen Âge puis Thérèse d’Avila et Jean de la Croix au XVIe siècle.

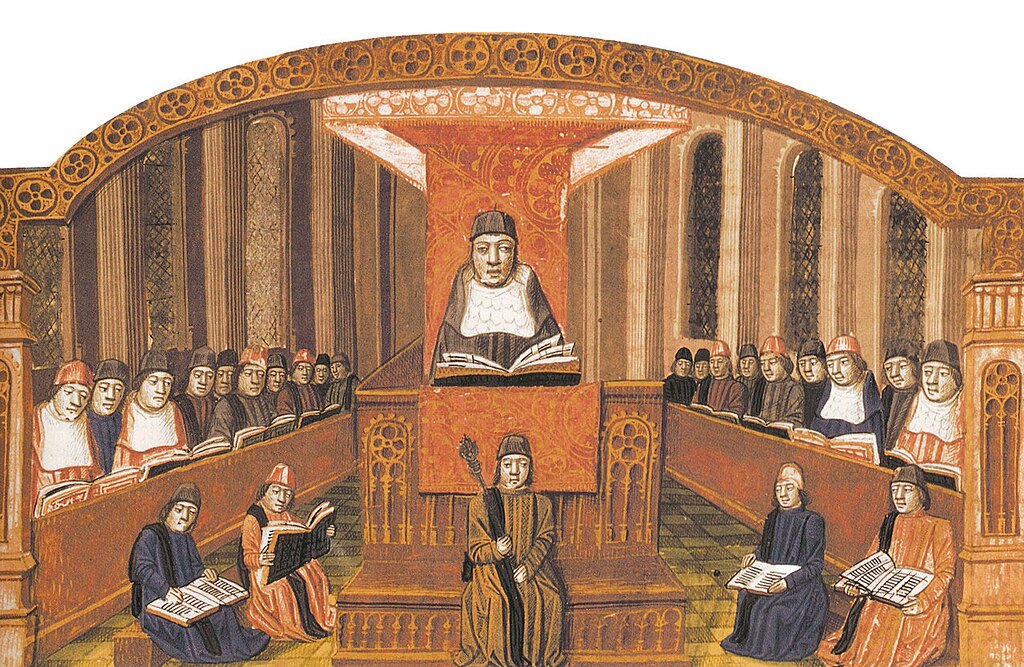

Si saint Bonaventure est avant tout célèbre pour ses écrits théologiques qui ont fait de lui l’un des penseurs majeurs du Moyen Âge et le principal représentant de la scolastique franciscaine, il fut aussi un auteur spirituel de premier plan. Les éléments de théologie mystique qui ressortent de ses œuvres permettent de définir un modèle intéressant qui aura une influence importante sur les écoles spirituelles tardo-médiévales.

Entre spiritualité et théologie

En fondant l’Ordre des Frères mineurs, saint François d’Assise avait délibérément rejeté au second plan l’exercice intellectuel de la spéculation et condamné ses excès, estimant que « ceux que la curiosité de la science conduit et inspire auront les mains vides au jour du jugement » [1]. La nouvelle congrégation devait essentiellement se concentrer sur un juste équilibre entre la théologie classique et une spiritualité affective, fondée sur l’imitation du Christ et de ses vertus et la dévotion envers l’humilité du Verbe incarné (en particulier les événements de la Sainte Enfance et de la Passion). L’amour du Christ porté par la spiritualité franciscaine est un amour vivant et sensible qui doit conduire à la plus haute contemplation. Lorsque Bonaventure est élu ministre général de l’ordre en 1257, il doit faire face à de graves tensions d’ordre disciplinaire mais aussi théologique au sein de la communauté franciscaine. D’un côté, on trouve les Conventuels, partisans d’un assouplissement de la règle originelle et d’une promotion de l’enseignement. De l’autre côté, ce sont les Spirituels, désireux de maintenir la stricte observance et de vivre de la pauvreté absolue. Parmi ces derniers s’étaient répandues les thèses fort douteuses de Joachim de Flore, un théologien cistercien du siècle précédent, auteur de la théorie des trois âges du monde. Pour cet écrivain, une troisième révélation, celle du Saint-Esprit, devait intervenir et remplacer l’Évangile du Christ. Les Spirituels estimaient être les instruments de cette ultime transformation du monde. De telles déviations menaçaient l’orthodoxie franciscaine. Bonaventure intervint fermement…