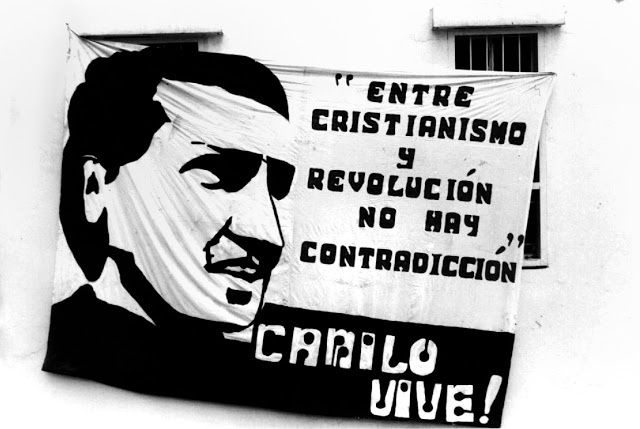

Lettre Reconstruire n°37 | Nous publions ci-dessous la deuxième partie du texte de Carlos Sacheri (cf. Reconstruire n° 36) consacrée à la compatibilité de l’action révolutionnaire avec l’enseignement de l’Église*.

Le christianisme et la révolution sont incompatibles

Toute la doctrine de l’Église, principalement au cours des deux derniers siècles, a fermement rejeté la tentation de la violence et l’esprit révolutionnaire. Surtout si l’on tient compte du fait que, de la Renaissance à nos jours, la Révolution est identifiée à l’offensive antireligieuse. La Révolution française ainsi que le communisme et le socialisme ont été imprégnés de la haine du catholicisme. Dans la confusion actuelle du langage, on oppose « révolution » à « évolution » ou « réforme ». La révolution implique un changement violent, soudain et total d’un système de vie et de valeurs. Pour ce faire, le révolutionnaire commence par détruire l’ordre existant, avec l’illusion du nouvel ordre idéal. Comme le souligne Paul VI dans sa Lettre au Cardinal Roy : « l’appel à l’utopie est souvent un prétexte commode à qui veut fuir les tâches concrètes pour se réfugier dans un monde imaginaire » (n. 37). Le réalisme catholique est en contradiction totale avec l’utopie révolutionnaire des tentatives mentionnées au début. Il n’y a pas de possibilité de conciliation ou de collaboration entre les deux.

Le Renouveau chrétien

L’Église a toujours affirmé que la solution aux problèmes sociaux qui nous concernent tous réside dans la réforme ou le renouveau et jamais dans un changement révolutionnaire. Dans son admirable doctrine, Pie XII soulignait déjà :

« Ce n’est pas dans la révolution, mais dans une évolution harmonieuse que résident le salut et la justice. La violence n’a fait que détruire, jamais construire ; exaspérer les passions, jamais les calmer ; accumuler les haines et les ruines, jamais unir fraternellement les adversaires. Elle a précipité hommes et partis dans la dure nécessité de reconstruire lentement, après des épreuves douloureuses, sur les ruines amoncelées par la discorde. Seule une évolution progressive et prudente, courageuse et conforme à la nature, éclairée et guidée par les saintes lois chrétiennes de la justice et de l’équité, peut conduire à la satisfaction des désirs et des besoins légitimes du travailleur. » (Discours aux travailleurs d’Italie, 13 juin 1943.)

Plus récemment, Paul VI, dans son encyclique Populorum Progressio, a réitéré la même doctrine :

« l’insurrection révolutionnaire – sauf le cas…