| Victimae paschali laudes immolent Christiani.

Agnus redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : Angelicos teste, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, victor Rex, miserere. Amen, alléluia ! |

À la Victime pascale, que les chrétiens immolent leurs louanges.

L’Agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père. La mort et la vie se sont affrontées en un duel prodigieux, le maître de la vie est mort, vivant Il règne. Dis-nous, Marie (Madeleine) qu’as-tu vu en chemin ? J’ai vu le sépulcre du Christ vivant et la gloire du Ressuscité. Les Anges témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon Espérance, est ressuscité, il précédera les siens en Galilée. Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié de nous ! Amen, alléluia ! |

Commentaire spirituel

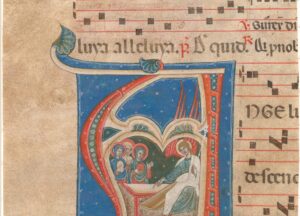

La séquence de Pâques est célèbre, elle fait la joie de l’Église durant toute l’octave, par sa fraîcheur et son enthousiasme. Elle se présente à nous sous la forme d’un poème versifié au rythme métrique, comprenant huit strophes. Les deux strophes, initiale et finale, encadrent six strophes se répondant de façon délicate : les deuxième et troisième strophes sont identiques et se suivent ; mais la sixième répond à la quatrième et la septième à la cinquième.

Ce procédé musical est indépendant, en fait, de la forme du texte qui établit un dialogue entre le chœur, qui introduit la pièce durant les quatre premières strophes, et Marie-Madeleine qui prend la parole à partir de la cinquième strophe, avant que tous concluent ensemble avec la dernière strophe. Tout cela donne à cette séquence un caractère très libre, très spontané, bien typique de l’esprit antique, peu soucieux de symétrie absolue.

Pourquoi donner la parole à Marie-Madeleine ? D’abord parce qu’au Moyen Âge, cette sainte jouit d’une popularité immense : les sanctuaires de Vézelay et de la Sainte-Baume se disputent la gloire et l’honneur de posséder ses précieuses reliques. Ils sont tous deux des lieux de pèlerinage fort fréquentés.

Mais tout cela, parce que Marie-Madeleine est la grande sainte de Pâques, la grande sainte aussi de l’amour, persévérant et ardent, du Christ. Cet amour persévérant lui a fait ignorer la peur de la nuit, la peur des soldats, la question de la lourde pierre qui obstrue le tombeau et qu’elle ne pourra jamais rouler toute seule. Marie-Madeleine n’a pensé à rien d’autre qu’à l’amour de sa vie qui gisait sur la pierre et auquel elle voulait, coûte que coûte, offrir ses derniers hommages, mais surtout parce que, tout simplement, il n’était pas envisageable qu’elle demeure séparée de lui.

Devant le tombeau vide, après avoir couru pour prévenir Pierre et Jean et être revenue avec eux, elle demeure, incapable de s’en éloigner, alors que les apôtres s’en retournent au Cénacle, dubitatifs. Elle est la sainte de la fidélité, la sainte de la présence, la sainte de l’espérance, la sainte de l’amour. Et elle a été récompensée par Jésus qui lui est apparu à elle la toute première, scène sublime qui fait penser à Adam et Ève au jardin du paradis, ou encore au Cantique des cantiques, comme l’ont souligné les Pères de l’Église ; scène qui a inspiré les plus grands peintres, et notamment Fra Angelico.

Devant le tombeau vide, après avoir couru pour prévenir Pierre et Jean et être revenue avec eux, elle demeure, incapable de s’en éloigner, alors que les apôtres s’en retournent au Cénacle, dubitatifs. Elle est la sainte de la fidélité, la sainte de la présence, la sainte de l’espérance, la sainte de l’amour. Et elle a été récompensée par Jésus qui lui est apparu à elle la toute première, scène sublime qui fait penser à Adam et Ève au jardin du paradis, ou encore au Cantique des cantiques, comme l’ont souligné les Pères de l’Église ; scène qui a inspiré les plus grands peintres, et notamment Fra Angelico.

Jésus a montré, en apparaissant à des femmes, et à cette femme en particulier, combien il prenait à cœur la vocation féminine qui est vocation à l’amour, au sein de la communauté des croyants. Et cet amour féminin est apôtre, si bien que saint Grégoire le Grand n’hésite pas à appeler sainte Marie-Madeleine l’apôtre des apôtres : c’est elle en effet qui, la première, a proclamé l’immense nouvelle qui fonde toute notre foi chrétienne, à savoir que Jésus est vivant : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. »

La liturgie du saint jour de Pâques se devait de mettre en lumière le rôle de Marie-Madeleine, et elle l’a fait de manière somptueuse à travers ce chant qui la place au centre d’une sorte de chorégraphie pascale pleine de grâce : le chœur qui interroge Marie représente le collège apostolique ou l’Église tout entière, et il laisse la sainte exprimer avec ardeur son amour, son espérance et sa foi, avant de conclure avec elle par une affirmation vibrante et une humble prière : « Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié de nous ! Amen, alléluia ! »

Commentaire musical

La Séquence de Pâques, comme toutes les séquences (le mot « séquence » veut dire « ce qui suit »), est inspirée d’un alléluia dont elle reprend, en son début du moins, les premières notes du jubilus. Il s’agit ici de l’alléluia Christus resurgens du 5e dimanche de Pâques (pour la forme ordinaire) ou du 4e dimanche après Pâques (pour la forme extraordinaire). La mélodie est empruntée au 1er mode, qui traduit très bien l’atmosphère de paix lumineuse et chaude dans laquelle baigne la communauté chrétienne en ce jour de Pâques.

La pièce est entièrement syllabique, à part quelques clivis de cadences qui ornent la fin de chacune des strophes à partir de la quatrième.

Le mouvement est assez alerte et surtout enthousiaste, les voix doivent bien sonner et retentir à plein. Le mot latin est roi et il faut donc bien faire les accents : en cours de route ils sont légers et même vifs ; aux cadences ils sont plus arrondis et moelleux.

L’intonation part du Ré, atteint le Do, puis monte jusqu’au Sol, avant de redescendre se poser sur le Ré. Elle forme ainsi une belle courbe rythmée par les accents : celui de víctimae au posé, ceux de pascháli et de laudes au levé. Le chantre qui entonne doit bien lancer le mouvement, avec un premier accent net et vif. Le deuxième membre de cette première strophe introductive est vif, lui aussi, calqué sur le premier au niveau du rythme : un accent au posé (ímmolent) et les deux accents (secondaire et tonique) de Christiáni, au levé.

Les deuxième et troisième strophes s’élèvent avec enthousiasme en leur début, avant de voir leur mélodie redescendre doucement vers le Ré, en deux temps correspondant aux deux vers. Il est important de bien repérer le rythme de chacun des mots, ce qui détermine du même coup la place des ictus rythmiques :

Pour la deuxième strophe, accents au posé : Agnus, Christus, ínnocens, les deux accents secondaires de reconciliávit ; accents au levé : redémit, oves, Patri, accent tonique de reconciliávit, les deux accents, secondaire et tonique, de peccatóres.

Pour la troisième strophe, accents au posé : vita, les deux accents, secondaire et tonique, de conflixére, vitae, mórtuus ; accents au levé : duéllo, mirándo, regnat, vivus.

La quatrième strophe plonge au grave en son début. C’est la question du chœur à Marie-Madeleine. Le mouvement se fait plus calme, plus large, tout en demeurant très paisible.

Accent au posé : nobis ; accents au levé : María, vidísti, via.

La réponse de Marie-Madeleine se dégage tout d’abord du registre grave, mais sans atteindre le sommet des deuxième et troisième strophes : tout se tient entre le Ré et le La, la tonique et la dominante. Il y a beaucoup de simplicité dans la description fidèle de ce qu’elle a vu. On sent que sa joie est contenue, on pressent une volonté de ne pas la laisser encore éclater, comme pour ne pas tenter ses interlocuteurs de la trouver exalter, ce qui nuirait à l’impensable message qu’elle délivre.

Accents au posé de la cinquième strophe : vivéntis, glóriam, resurgéntis ; accents au levé : sepúlcrum, Christi, vidi.

La sixième strophe, quant à elle reprend le motif mélodique de la question du choeur, c’était la quatrième strophe. Le mouvement est également plus calme, plus large, tout en demeurant très paisible.

Accents au posé de la sixième strophe : angélicos, sudárium ; accents au levé : testes, vestes.

Le témoignage de Marie-Madeleine se poursuit sur la strophe suivante, septième, qui reprend la mélodie de la cinquième. Le mouvement réservé de cette cinquième strophe s’anime pourtant un peu plus. On doit sentir que l’enthousiasme gagne de plus en plus les cœurs. Le message de Marie achève de convaincre l’Église. Admirons la petite note personnelle qui traduit discrètement l’âme de celle qui a vu : le Christ, mon espérance, est ressuscité. C’est très beau cela !

Accents au posé de la septième strophe : mea, praecédet, galilæam ; accents au levé : surréxit, Christus.

La dernière strophe correspond à l’acte de foi de toute la communauté chrétienne, Marie-Madeleine comprise. C’est une explosion de foi, d’amour, de joie. C’est le sommet de la pièce et cela doit se sentir dans l’interprétation. Le premier vers, qui atteint le Ré sur Christus, doit être extrêmement vif et plein, fort.

Les trois accents de scimus, de Christus et de surrexísse sont au levé ; le second vers redescend vers le Ré, mais reste très plein malgré l’élargissement qui se produit. Il faut bien mordre dans l’accent au posé de mórtuis, tandis que celui de vere est au levé. Plus on approche de la fin, plus on ralentit, mais sans rien perdre de la plénitude acquise au début.

Les derniers accents, ceux de nobis, de victor, de miserére, sont tous au posé, ce qui renforce cette impression de grande plénitude. On doit sentir une petite cadence suspensive sur le mot Rex, avant la demande finale, pleine d’humilité mais aussi de confiance assurée : miserére.

L’amen et l’alléluia, vibrants, ponctuent très fermement cette admirable pièce.

>> à lire également : La pause liturgique : Introit Introduxit vos (Lundi de Pâques)