Dans la série de ses études synthétiques sur les idéologies modernes, Carlos Sacheri aborde le socialisme et le jugement de l’Église sur cette réaction aux injustices sociales nées du libéralisme économique. Paru dans la lettre Reconstruire n°34 (mars 2024).

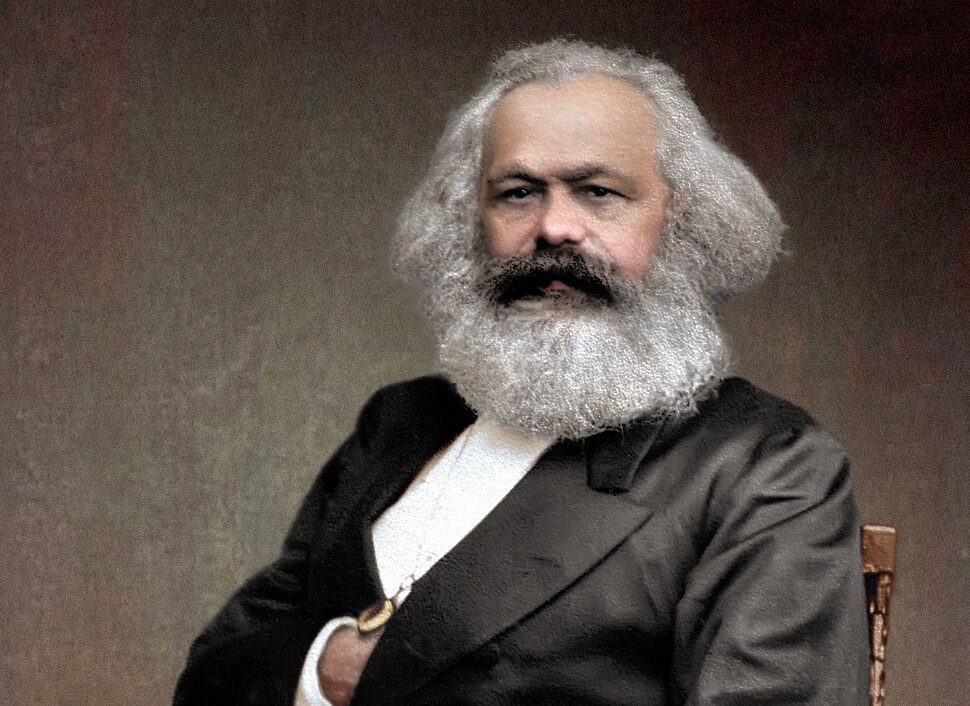

Au début du XIXe siècle, divers mouvements dits « socialistes » se sont élevés en opposition ouverte au libéralisme ambiant. Les formulations concrètes et les essais d’hommes comme Saint-Simon, Fourier, Owen, Blanc et d’autres (voir ci-dessous), dans leur tentative de construire des « villes socialistes » sur la base de la communauté totale des biens, sont souvent qualifiés de « socialisme utopique ». Toutes les réalisations pratiques du communautarisme socialiste ont échoué sans exception. Face au socialisme utopique, Marx et Engels ont élaboré leur « socialisme scientifique » ou matérialisme dialectique, qui l’a emporté comme doctrine de référence pour les différents partis et mouvements socialistes qui se sont répandus dans le monde à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Face à la montée des courants socialistes de toutes sortes, le magistère catholique a formulé une série de condamnations et d’avertissements. Pie IX, en particulier, a condamné le socialisme et le communisme dans son encyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846, deux ans avant la publication du Manifeste du parti communiste de Marx et Engels. Le même Pontife a réitéré son jugement dans l’allocution Quibus quantisque (20 avril 1849), dans l’encyclique Nostis et nobiscum (8 décembre 1849), dans l’allocution Singulari quadam (9 décembre 1854) et dans l’encyclique Quanto conficiamur (10 août 1863). Tous les papes qui lui ont succédé ont réitéré la même doctrine, déclarant le socialisme incompatible avec la doctrine chrétienne, depuis Léon XIII dans Rerum novarum (1891) jusqu’à Paul VI dans sa Lettre au Cardinal Roy [14 mai 1971] (1). Il est essentiel de s’interroger, face à la diffusion de nouvelles formes de socialisme, sur les fondements du rejet par l’Église catholique de la doctrine socialiste, même si elle n’est pas d’inspiration marxiste.

Un dénominateur commun

Si le marxisme a une référence doctrinale concrète et caractéristique, il n’en va pas de même pour le socialisme, dont différents auteurs et programmes de partis ont donné des versions différentes. C’est pourquoi il est essentiel de découvrir le dénominateur commun des différents types de socialisme, une tâche urgente compte tenu de l’ambiguïté des différentes significations qui lui sont attribuées, avec une gamme d’adjectifs allant…