Retrouvez tous les commentaires de la Messe Magnæ Deus potentiæ :

Commentaire musical

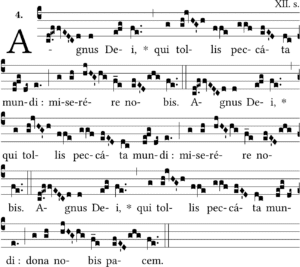

Cet Agnus Dei n’est représenté que par une unique source manuscrite non localisable, datant du XVIIe siècle. Autant dire qu’on ne sait rien de l’historique de ce chant, sinon qu’il existe dans le répertoire grégorien. Les livres liturgiques le datent du XIIe siècle, mais on n’a pas de preuve à apporter. Il convient donc de l’analyser tel qu’il se présente.

Et de remarquer tout d’abord qu’au plan mélodique, les trois invocations sont identiques. Elles empruntent leur unique mélodie au 4e mode. Le chant est assez orné, à commencer par l’intonation elle-même qui forme une courbe parfaite partant du Do grave, montant jusqu’au double Fa et redescendant jusqu’au Do, en procédant entièrement par degrés conjoints. Les deux petits Ré qui suivent permettent le lien avec le Mi de l’attaque de l’accent de Dei qui fixe la mélodie dans son mode contemplatif. Cette intonation est assez large, pleine mais pas forte, calme, paisible, avec un élan et une détente sur l’attaque de Agnus, un second petit élan et une détente sur Dei qui s’achève également sur le Mi.

La suite s’envole doucement, sur qui tollis qui part du Sol et va chercher le Do aigu, premier sommet de l’ensemble de l’invocation. Mais c’est un sommet éphémère puisque la mélodie revient aussitôt à l’intérieur de la quinte pour retrouver le Mi sur la finale de tollis. Le mot peccáta est bien souligné, en descente mélodique, chaque syllabe étant amplifiée par un neume plus ou moins intense. La plongée jusque vers le Do grave est très belle et expressive et demande une largeur d’interprétation à peine tempérée par la remontée douce de mundi qui n’est pas sans évoquer celle de l’Agnus au tout début. Ce mot s’achève à son tour sur le Mi modal.

Quant à l’invocation proprement dite, miserére nobis (ou dona nobis pacem), elle reprend en son début du moins la mélodie de qui tollis, partant du Sol, touchant le La, allant jusqu’au Do et revenant sur le La et le Sol, pour retrouver le Fa et le Mi. Quant à nobis, le premier neume reprend celui de l’accent de peccáta ; le dernier (la cadence finale) reprend celui de la finale de Dei ; et entre les deux, le beau torculus arrondi Sol-La-Sol, très lié aux deux neumes qui l’encadrent, donne une belle expression chaleureuse qui souligne le mot et nous indique combien nous sommes concernés par cette prière.

Voici donc un Agnus méditatif, à la fois grave et doux, mais aussi nuancé au niveau de son mouvement, et doté de deux beaux élans repris à chacune des trois invocations.

Pour écouter (Solesmes) :

>> à lire également : Célébrations pascales