Lettre Reconstruire n°33 — « Questions de principe »

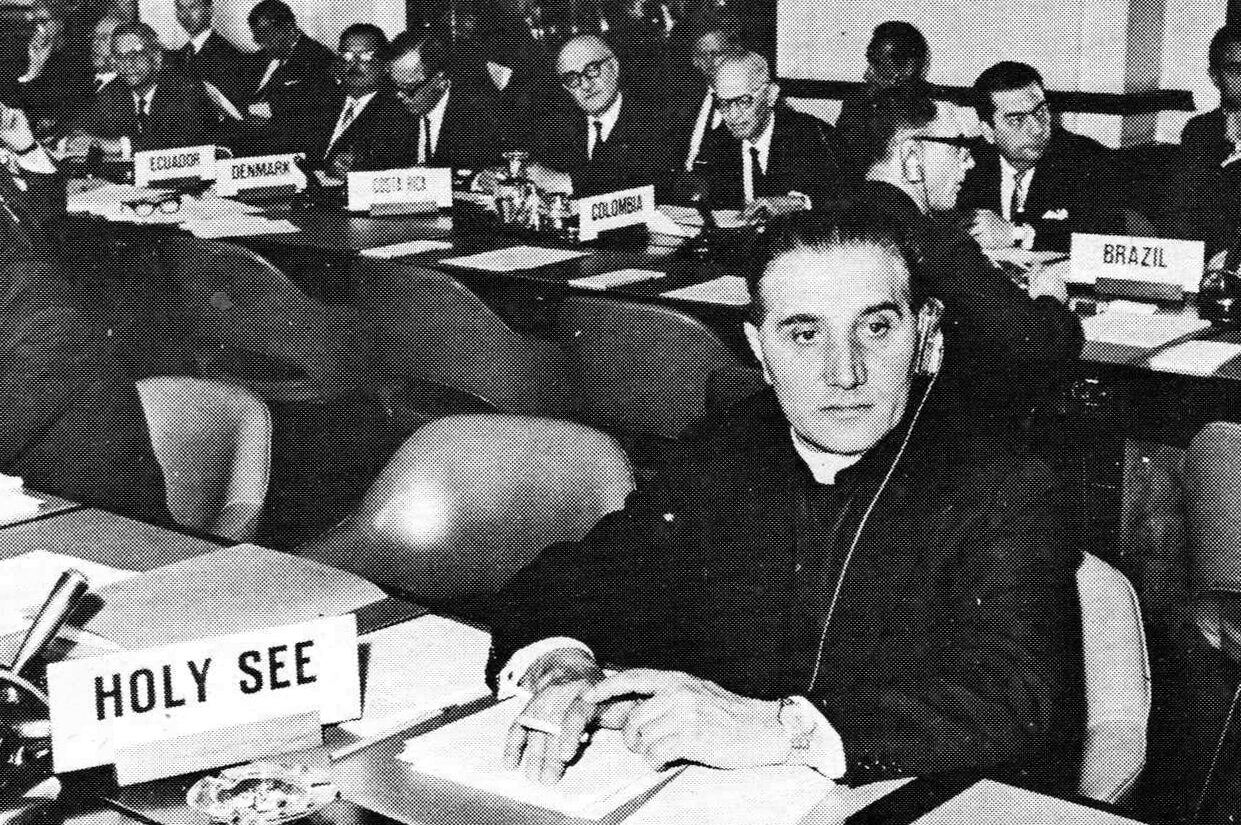

En 1963, le pape Jean XXIII publie une encyclique sous le titre, Pacem in terris. Son retentissement est énorme. À nouveau, il y évoque le principe de subsidiarité. Cet article fait suite à un article consacré à Jean XXIII et Quadragesimo Anno.

Pourquoi un tel retentissement qui a dépassé le cadre de l’Église ?

Le thème de l’encyclique, comme son titre l’indique, est celui de la paix. Ce sujet est alors sur toutes les lèvres. Le monde est en pleine Guerre froide, opposant le bloc soviétique (communiste) et ses alliés au bloc de l’Ouest (libéral et capitaliste), mené par les États-Unis d’Amérique. Pacem in terris est publié le 11 avril 1963. Quelques mois auparavant a éclaté la crise de Cuba, née de la présence de missiles nucléaires soviétiques pointés sur les États-Unis. Un accord est finalement trouvé in extremis, mais le monde a cru un instant connaître une guerre nucléaire. Dans ce contexte, Jean XXIII pose quatre conditions pour établir la vraie paix dans le contexte nouveau de l’arme nucléaire. Il introduit également plusieurs aspects qui modifient la doctrine sociale de l’Église, dans un sens personnaliste. Il évoque également la nécessité d’une « autorité universelle ».

Que dit-il à ce sujet ?

Le Pape constate une plus grande interdépendance des États entre eux qu’il attribue principalement au développement de la technologie et des sciences ainsi qu’aux échanges économiques. Il en déduit « qu’un pays pris isolément n’est absolument plus en mesure de subvenir convenablement à ses besoins, ni d’atteindre son développement normal » (n. 131). Les États se montrant désormais incapables d’assurer le « bien commun universel », les problèmes posés par celui-ci « ne peuvent être résolus que par une autorité publique dont le pouvoir, la constitution et les moyens d’action prennent eux aussi des dimensions mondiales et qui puisse exercer son action sur toute l’étendue de la terre. » (n. 137).

Quelles sont les caractéristiques de cette « autorité publique universelle » ?

Pour Jean XXIII, cette autorité universelle ne doit pas être imposée par la force, mais doit découler d’un accord entre nations. Elle…