Une jeune doctorante, Ana Struillou s’est penchée sur les aspects matériels des campagnes menées par les Trinitaires ou les Mercédaires, ordres religieux voués au rachat des esclaves pris par les musulmans. Elle consacre un article à ce sujet dans le dernier numéro de L’Histoire (21 octobre 2021).

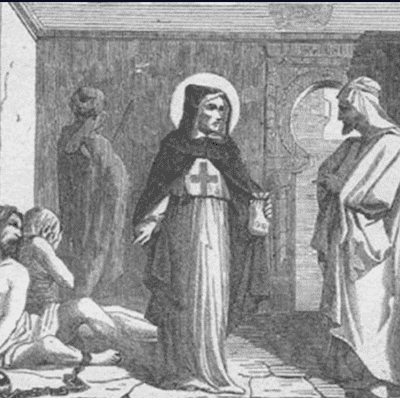

Si les formes plus anciennes de rachat de captifs, telles que l’échange de prisonniers ou le rachat par l’intermédiaire de marchands spécialisés, se maintiennent tout au long de l’Époque moderne, la Méditerranée occidentale voit se structurer un véritable système de rachat centralisé, organisé autour de deux ordres religieux spécialisés : les Trinitaires et les Mercédaires. Créés au cours des xiie et xiiie siècles, ces ordres, dits rédempteurs, s’implantent en Europe occidentale et en Amérique latine. Mais c’est en Espagne, à partir de la seconde moitié du xvie siècle, qu’ils acquièrent un rôle d’importance dans le rachat des captifs sous l’impulsion d’un pouvoir royal soucieux de contrôler les échanges avec l’Afrique du Nord ainsi que l’exportation de monnaie hors du royaume. Ainsi, à partir de 1575, et quasi annuellement jusqu’à la seconde moitié du xviie siècle, des missions trinitaires ou mercédaires s’embarquent vers les points les plus chauds de la course en Afrique du Nord : Alger et Tétouan. (…)

Si le trajet en mer et le séjour au Maghreb peuvent être émaillés de violences occasionnelles, comme dans le cas de la rédemption mercédaire de 1609 qui se solde par le décès des rédempteurs, c’est surtout le trajet à dos de mulet à travers la Péninsule qui semble le plus dangereux – tant et si bien que des frères refusent d’emprunter certains itinéraires. Tout au long des xvie et xviie siècles, quelques segments de route – particulièrement au sud de Séville – grouillent de bandits et les religieux y redoutent, à l’image de la mission trinitaire de 1663, d’être entièrement dévalisés. Une fois l’argent de la rédemption épuisé et les rachats actés devant notaire, les frères repartent rapidement vers l’Espagne : loger, soigner, habiller et nourrir les captifs qu’ils viennent de racheter coûte cher. En effet, si certaines missions de rédemption ne secourent que quelques dizaines de captifs, d’autres parviennent à ramener jusqu’à 500 personnes, originaires de la Péninsule pour la plupart. Après s’être soumis à la quarantaine sanitaire qui est parfois obligatoire pour les voyageurs revenant du Maghreb, où sévissent régulièrement des épidémies de peste, les frères organisent des processions pour célébrer le retour de la mission dans leur port d’arrivée et à Madrid : accompagnés des religieux qui ont rendu possible leur sauvetage, les captifs y défilent vêtus du scapulaire de l’ordre (en général deux petits carrés de tissu portés sur les épaules, arborant l’insigne de l’ordre, reliés par un lien). Très codifiées, ces manifestations constituent non seulement un moyen de marquer la réintégration des captifs dans la foi chrétienne (certains d’entre eux ont vécu plusieurs années en Afrique du Nord) mais aussi une véritable publicité pour l’action des ordres rédempteurs. Une fois la procession terminée, les frères octroient aux captifs une lettre prouvant leur rachat ainsi qu’une petite somme d’argent qui doit leur permettre de regagner leurs terres sans encombre. Si le sauvetage de captifs est l’objectif principal des missions de rédemption, certains frères s’attellent aussi à racheter divers objets, reliques, livres saints ou petites statuettes, butin supplémentaire de la course. La situation de ces objets de culte, eux aussi « captifs », émeut fortement les religieux, qui mettent alors tout en oeuvre pour les préserver des éventuelles dégradations qu’ils pourraient subir en territoire musulman. Une fois « secourus », ces objets sont mis en valeur au sein de petites chroniques imprimées et parfois illustrées qui, en leur attribuant des propriétés miraculeuses, développent leur culte à travers la Péninsule. En 1682, par exemple, la mission trinitaire partie pour le Maroc se porte au secours d’une statue de Jésus, retenue à Meknès. Rapporté en Espagne, ce Christ, dit de Medinaceli, fait aujourd’hui encore l’objet d’un culte dans le centre de Madrid.